TRONWARE Vol.198

ISBN 978-4-89362-364-5

A4変型判 並製/PDF版電子書籍(PDF版)

2022年12月15日発売

特集1 2022 TRON Symposiumプレビュー

TRONプロジェクトは、1984年から「オープンアーキテクチャ」の哲学に基づき開発された組込みリアルタイムOS、TRONの開発・普及を世界レベルで行っているプロジェクトである。TRONプロジェクトでは、組込みシステムだけでなく、政府や自治体、公共交通機関などが保有するデータをオープンにして利活用する「オープンデータ」、メーカーやサービス提供者間の垣根を越えて利便性の高いサービスを生み出す「オープンIoT」を実現するための「オープンAPI」など、多くの領域に「オープン」の範囲を広げ続けている。

さまざまなオープンデータ連携の応用などの各プロジェクトの具体的な取り組みの現状、そして、次の10年を見据えてAPN(All Photonics Network)の応用普及を目指し、IOWN(アイオン:Innovative Optical and Wireless Network)に関する活動などを多数紹介する。

また、IEEE Consumer Technology Societyの技術協賛を受け、組込みシステム、IoT、AI、オープンデータなどの最先端の各社展示・研究発表を行う。

- 2022 TRON Symposium―TRONSHOW― ウェブサイト

https://www.tronshow.org/

Open Smart UR

INIAD cHUBとUR都市機構は、ハウジングOSのエコシステム確立のため2019年にOpen Smart UR研究会を立ち上げた。同じ年にそのコンセプトを知らしめるための非住居型「スタートアップモデル住戸」がオープン。続いて、さまざまな企業から持ち込まれたIoT機器のハウジングOSへの接続実験をする場「INIADスマートハウステストルーム」を2021年に開設した。

そして2022年10月には、狭い空間での快適生活を最適設計するために多種多様なセンサー、アクチュエータを装備した「生活モニタリング住戸」が完成した。機器のベンダーが異なっていても共通化されたAPIによって統合的な利用が可能だ。1962年築の約40㎡の物件をリノベーションした4タイプの住戸から成り、URが持つ70万戸以上の類似住戸のリノベーションへの応用を狙っている。今後は試験的な居住による実証実験(体験居住)を繰り返し、データを収集し、Open Smart UR研究会への67社の参画企業とともにさらなる展開を進めていく。

公共交通オープンデータ協議会

公共交通オープンデータ協議会(ODPT)は、次世代の公共交通情報サービスのための標準プラットフォームの開発・構築を行う団体である。2022年11月1日現在、会員数は100団体に達している。本協議会は、各種の交通機関のデータをワンストップで提供する「公共交通オープンデータセンター」を運用している。

2022年6月には、これまで扱ってきた、鉄道、バス、航空およびフェリーに加え、新たに、シェアサイクル関連のデータ提供も開始。本運用から約3年半が経ち、Google マップ、Yahoo!乗換案内、ジョルダン乗換案内、NAVITIMEなどの地図・経路探索サービスの運用を支えるデータ基盤となっている。

一般社団法人デジタル地方創生推進機構

一般社団法人デジタル地方創生推進機構(VLED)は、公益事業者が保有するデータのオープンデータ公開を推進し、国や地方自治体がビッグデータとして利活用することにより経済の活性化を目指す団体である。

2022年6月より、オープンデータだけでなく広くDX全般に活動範囲を広げ、政府、地方自治体、民間、住民との連携も深める組織として活動している。その一環として、地方自治体によるデジタル化による業務効率化、住民向け新サービスの提供、地場産業の振興などに成功した事例をまとめたデータベースの構築を行っている。

μT-Kernel 3.0

μT-Kernel 3.0は、IEEEの定めるIoTエッジノード向け世界標準OSの仕様「IEEE 2050-2018」に完全上位互換のリアルタイムOSである。2019年12月に最初のリリースが行われて以降も、トロンフォーラムにて積極的に開発が進められ、対応マイコンの拡充などが続けられている。

2022年は新たにRaspberry Pi PicoやSTM32H723 Nucleo-144などのボードがサポートされた。トロンフォーラムでは、こうしたボードを利用した各種セミナーを積極的に開催して好評を得ている。

TRON IoT脆弱性センター(TIVAC)

TRON IoT脆弱性センター(TIVAC)は、IoT業界における脆弱性情報の共有を目的として2019年にトロンフォーラム内に開設された。単に脆弱性情報の共有だけでなく、その理解に必要となる背景知識を取り上げるなど、広く啓蒙活動を行っている。

2022年は、2年前に報告されたFragAttacks問題に対する日本メーカーの対応、組込み機器のリリース後のリモートでのファームウェア書き換え、システムで使われているソフトウェア一覧の標準フォーマットSoftware Bill of Material(SBOM)などのテーマを扱ってきた。

リカレント教育

INIAD(東洋大学情報連携学部)が中心となり、今年も社会人へのリカレント教育(リスキリング教育)を積極的に推進している。IoT技術者を育成する「Open IoT教育プログラム」は5年目に入った。企業の教育研修を提供するオーダーメイド型の社会人教育プログラムも続けられている。

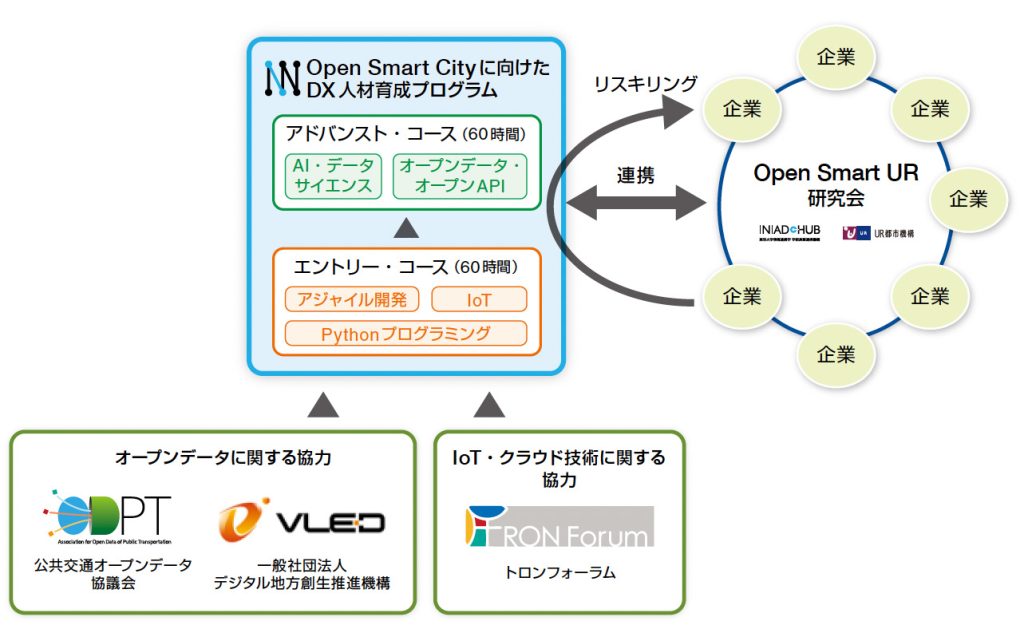

10月からは新たに「Open Smart Cityに向けたDX人材育成プログラム」が始まった。都市開発、建築に関わる広範な民間企業群の社員を主な対象に、IoTやAIをはじめとしたデジタル分野のリスキリング教育を実施している。

特集2 Open Smart UR

令和4年度UR ひと・まち・くらしシンポジウム 基調講演:未来を志向する――Open Smart UR

2022年10月27日にUR都市機構主催の「令和4年度URひと・まち・くらしシンポジウム 都市の暮らしの歴史を学び、未来を志向する ~社会課題を、超えていく。~」がイイノホール(東京・千代田区)で開催され、坂村教授が基調講演に登壇した。

坂村教授は「未来を志向する――Open Smart UR」をテーマに、INIADとUR都市機構との共同プロジェクトであるOpen Smart URのこれまでの取り組みや、住宅設備に関するオープンなプラットフォーム「ハウジングOS」の概要を説明した。そして、Open Smart UR研究会による最新の成果を取り入れた研究住宅「Open Smart UR生活モニタリング住戸」の特徴を紹介し、今後予定されている内覧会や体験入居への参加を呼びかけた。

- 令和4年度URひと・まち・くらしシンポジウム

https://www.ur-net.go.jp/rd/houkokukai/2022/

「Open Smart UR」生活モニタリング住戸内覧会

UR都市機構とINIADは、旧赤羽台団地エリア(東京・北区)にある登録有形文化財の保存住棟(中層階段室型住棟)において、IoTやAI等を活用した生活可能なモデル住戸を4戸整備したことを発表した。

坂村教授がデザインしたカスタマイズモデル(101号室・102号室)は、住まい手に合わせた内装やスマート技術の実装がコンセプト。スマート置き配スペースや可動家具を実装し、照明、エアコン、スマートロックなどのさまざまな設備がAPI連携で制御可能となっており、居住者像として高齢者夫婦・若年ファミリーを想定している。URがデザインしたベーシックモデル(301号室・302号室)は、一般的なUR賃貸住宅にスマート技術を取り入れたものとなっており、居住者像として壮年パートナーや若年単身世帯を想定している。

今後、モデル住戸で実際に生活体験を行い、データ取得・分析(生活モニタリング)による実証実験を進めていき、IoTやAI等を活用した住宅への新たなサービスへつなげていく。

坂村健教授とUR都市機構 副理事長 田中伸和氏による対談「INIAD×UR Open Smart URが目指す未来の住まい」では、Open Smart URの活動がプラットフォームとなり、団地が情報・人・生活のハブになり地域全体がつながっていくような新しい住まいのあり方が提案された。

- Open Smart UR 生活モニタリング住戸

https://www.ur-net.go.jp/rd_portal/ OpenSmartUR/modelroom.html

「Open Smart Cityに向けたDX人材育成プログラム」が開講

2022年10月からスタートした「Open Smart Cityに向けたDX人材育成プログラム」は、INIAD cHUB(東洋大学情報連携学 学術実業連携機構)が開講する都市開発、建築業界に関わる社会人の方を対象としたデジタル分野のリスキリング教育だ。文部科学省「DX等成長分野を中心とした就職・転職支援のためのリカレント教育推進事業」に採択され、2023年2月まで開講する。

本プログラムは対象を都市開発、建築の分野に絞り、都市開発、建築に関わる広範な民間企業群(建築、不動産開発(デベロッパー)、建材・設備、情報システム、住民サービス等)の社員を主な対象に、IoTやAIをはじめとしたデジタル分野のリスキリング教育を実施する。Open Smart UR研究会との連携を重視しており、同研究会に参画する企業の受講を想定としたカリキュラム設計となっている。

本プログラムを受講した社会人の方の中から、これからの都市開発、建築の分野の発展に貢献できる人材が多数輩出されることを期待している。

TIVAC Information:Software Bill of Material(SBOM)

Software Bill of Material(SBOM)について紹介する。Bill of Materialはハードウェアならば「部品表」、輸送の場合には「梱包内容」とでも訳される言葉だ。輸出入の場合にも一般に使われている。

SBOMは、ソフトウェアを構成するライブラリ、ミドルウェア、アプリケーションなどのモジュール(構成部品)を列挙しておき、脆弱性が報告されたときに、問題のある部品を直接、間接に利用してないかを調べるために使われる。

SBOMは現時点では、フォーマットの混在、作成ツール、脆弱性の発見ツール、そもそもSBOMが作れるような開発環境なのかといった課題がある。しかし、SBOMが普及し、少しでも脆弱性の発見からシステムへの影響の判断が迅速に行えるようになれば、セキュリティ被害も減っていくだろう。

From the Project Leader

プロジェクトリーダから

本号は2022 TRON Symposium―TRONSHOW―のプレビュー号だ。TRONSHOWのテーマは「ネクスト・インフラ」、正確には「Next Generation Infrastructure」――次の時代のインフラとは何かということがテーマになっている。社会生活を支えるインフラストラクチャはたくさんあるが、ここでは情報通信技術のインフラを指していることは言うまでもない。

情報通信にとってインフラがいかに重要かということは歴史が証明している。コンピュータの初期段階ではIBM System/360のような大型計算機が重要なインフラであったし、パーソナルコンピュータの時代になってからはMicrosoftのWindowsが全世界を席巻した。現在はスマートフォンとクラウドの時代になっており、スマートフォンに関してはAndroidとiOSが、クラウドに関してはLinuxが重要な役割を占めている。初期の大型コンピュータの時代を除けば、そのインフラを構成するプレイヤーは多角化しているのが現状だが、その根底にあるのがオープンな技術であるのは間違いない。オープン系のアーキテクチャが連携することにより、その時代の情報通信インフラストラクチャを支えてきたといえるであろう。

上で取り上げたのは情報通信技術のことであって、TRONプロジェクトがやっているような組込みの世界のことを言っているわけではない。大きく見ればエッジノードとクラウドは別のものであるが、エッジノードを加えるのであれば、IoTの時代というものに対してはTRONも少なからず重要なインフラの一つを担っているといえる。

情報通信技術に話を戻すと、重要なのはそれらの技術はなだらかな坂ではなく、階段状に進化してきているということであり、今まさに次の段に登ろうとしていると私は捉えている。それは何かというと、APN(All Photonics Network)であり、具体的にはIOWN(アイオン:Innovative Optical and Wireless Network)である。IOWNは前号で特集したように、光技術によって大容量・低消費電力・低遅延を実現するための次世代の情報ネットワーク構想である。2030年以降の「IOWN 4.0」をゴールとする最初のフェーズとして、2023年3月に「IOWN 1.0」の商業サービスを開始することがアナウンスされた。100Gbpsの専用線サービスで、ユーザがエンドツーエンドで光波長を占有できるという。残念ながら現在はコンピュータの中身までは光化できていないが、電力効率は1.0で変わらないものの、光のまま伝送することで既存サービスに比べて200分の1の低遅延化と、光ファイバーあたりの通信容量では1.2 倍となる大容量化を実現している。

想定している重要な応用としては、手術支援ロボットによる遠隔手術である。これを書いている11月に、NTT武蔵野研究開発センタにて、国産の手術支援ロボット「hinotori サージカルロボットシステム」にIOWN APNを接続し、100km以上離れた拠点を同一手術室のように統合する環境を実現した実証が報告された。また、遠隔の多地点を結んだeスポーツ大会などの活用も典型的な事例となるだろう。

TRONSHOWでは、こうした技術が組込みエッジノードにどういう影響を与えるのか、またどういう応用が考えられるのかということを議論したいと考えている。

二つ目の特集は、INIADとUR都市機構が進めているIoT未来住宅のプロジェクト「Open Smart UR」だ。2022年10月に赤羽台団地に実際に人が住める実験住宅「生活モニタリング住戸」が完成した。39㎡の居室に100個のセンサーやアクチュエータを設置し、住生活に関わるさまざまなデータを収集して分析したり、メーカーが異なる機器同士を連携させたりする実験を行うための住宅である。本プロジェクトに関してもTRONSHOWで紹介する予定である。

今年のTRONSHOWでは、次の時代に向けて、基礎から応用まで、またボトムアップからトップダウンまで、多角的な視点から活発なディスカッションが行われることを期待している。

坂村 健

編集後記特別編

エネルギー政策のアジャイル

ドイツのエネルギー政策の歴史

世界がエネルギー危機だ。特にロシアのウクライナ侵攻に対する経済制裁と、それに対抗するロシア側の報復による欧州のエネルギー危機がひどい。

化石燃料の使用により発生する二酸化炭素が温室効果を引き起こし、それにより地球温暖化が起こるといわれているように、エネルギー問題は地球温暖化問題と表裏一体。その影響であろうか、今年の夏の欧州は日本以上の酷暑だったという。また欧州や中国は干ばつもひどく、ライン川が干上がって頼みの石炭も運べず、それが、ロシアからの天然ガス供給を止められているドイツで、冬に入って一層のエネルギー危機を引き起こしている。

「ドイツでは太陽電池などの再生可能エネルギー100%で国が維持できている」として、日本は遅れているなどと言う「出羽守(でわのかみ)」もいたが、現状を見る限り疑わしい。本当に再生可能エネルギー100%で国が維持できていたなら、そもそもロシアの天然ガスなど拒否できるし、石炭火力発電所を急遽再稼働という話にもならないはずだ。

ドイツは1998年に緑の党が連立政権入りしたときに「脱原子力」と「再生可能エネルギー拡大」をエネルギー政策の基本とした。しかし気象条件に左右される再生可能エネルギーを支え安定した電力を確保するため石炭火力発電から抜け出せず、そのジレンマから2011年にはメルケル首相が脱原子力の後ろ倒しを決断した。そこに起こったのが福島第一原発での事故。再び一気に脱原子力政策に舵を切り、2022年までに脱原子力を完了することが明示された。

いくら総発電量は十分でも、天候次第で周辺全域一斉に発電量が激減するような再生可能エネルギーの不安定性は制御不能。グレタさんムーブメントもあり炭酸ガス負荷の大きい石炭火力も禁じ手。原子力も石炭もダメとなると、「安定した再生可能エネルギー」という夢の未来まで「つなぎ」として電力網を支えられる制御可能な電源は、天然ガス火力しかない。そこでシュレーダーやメルケルが首相だった当時の親ロシアの外交政策とも相まって、ドイツはロシアからの天然ガスパイプラインに大きく依存する体制に完全になってしまった。そこに青天の霹靂のロシアのウクライナ侵攻だから「想定外」の連続だ。

政策をアジャイルに

そこで今や、環境政党である「緑の党」こそが率先して「原子力はクリーン」とか、石炭火力の活用を言い出している。

「そら見たことか」と言うのはたやすい。エネルギー源は開発から実用化まで数十年かかり、その政策には長期ビジョンが欠かせない。日本はきちんとエネルギー政策について長期的視野で考えているから、こんな場当たり的な変更をしないでこられている──とも言いたくなる。

しかし逆にいえば、ドイツは面子とかイデオロギーとか過去の党の決定へのこだわりより、国益を第一に状況の変化にすばやく対応しているという考え方もできる。

現在において、その状況を急速に変えている大きな要因が技術だ。技術により、政治的状況どころか政策の前提までが数年で大きく変わるのが今の時代。ドイツが「クリーン・エネルギー」として期待しているのも、新しい技術による次世代原子炉だ。

それは禁忌の技術か

次世代原子炉もさまざまなタイプのものがすでに実験段階。米国ではビル・ゲイツ氏が次世代原子炉開発の会社を立ち上げたり、ベンチャー企業も参入したりしている。研究を続けてきた英国、フランス、中国も2030年頃をめどに次世代原子炉の実証炉やさらには商用化を目指している。日本やドイツはそれを追いかけている状況で、最近日本が英国の次世代原子炉開発に参加するというニュースもあった。

それら次世代原子炉の特徴として共通しているのが「受動的安全」。現在の原子炉はトラブルが起こったときに「水をかける」ような、外部から「火を消す」働きかけをしないとそのまま暴走する。外部電源を失った福島原発が水素爆発まで行ってしまったのはそのためだ。それに対してトラブルが起こると自然消火──というか火を維持することが原理的にできなくなるような構造になっているのが次世代原子炉の基本設計だ。ガスファンヒーターが停電すると、ファンで空気を取り入れられなくなり消火してしまうようなものだ。

さらに次々世代なら核融合もある。日本も参加する国際協力のITER(イーター)計画の核融合実証炉が、すでに2025年には運転開始予定だ。核融合も、その火を絶やさないように維持することの難しさでいまだ実現していないぐらいで、なにかトラブルがあれば簡単に消えてしまうぐらい「受動的安全」だ。

福島第一原発での事故の直後、原子力はそれ以前のエネルギーと本質的に違い人間が制御できない力で、汚染されたら周辺が何年も死の土地になる──手を出したのが間違いだったと、まるで「禁忌の神の力」のようなことを言っていた物理学者がいた。

しかし、たとえば1984年に起こったインド・ボパールでの農薬製造工場事故は、最終的には二万人以上ともいわれる死者を出し、周辺はいまだに汚染され立入禁止地域もある。半減期がある放射性物質はいずれ放射能を失うが、PCBのように簡単には壊れずに、ずっと毒性を維持する化学物質もある。では化学による農薬製造技術も「禁忌の神の力」なのだろうか。

遺伝子工学も化学工学も──さらに言えば、元々の「プロメテウスの火」である木を燃やした熱だって「神の力」だ。そして人間はいまだにそれらを利用するときの事故を完全にはなくせないにもかかわらず──そこから得られる利益とリスクを天秤にかけて、それでも利用することで、ここまで文明を紡いできた。

エネルギー危機と地球温暖化の回避を両立できる現時点で唯一の解は原子力。「ドイツでは…」と言う出羽守なら、エネルギー危機と地球温暖化の回避の両立できる現状唯一の解である原子力について、いまこそその合理主義と臨機応変の姿勢を学ぶべきだろう。

パンデミック対策のアジャイル

COCOAは失敗だったのか

9月中頃、河野デジタル大臣が「COCOAアプリは機能停止へ」と発表した。COCOAは携帯電話のBluetooth機能を利用し、新型コロナ陽性者と15分以上近距離にいた可能性について通知を受けられるアプリだ。その後、ワクチンが普及し治療薬も開発され状況が変わり、コロナ全数把握も至上命題でなくなった。それに伴いCOCOAもお役御免ということだ。

一応お疲れ様ということだが、COCOAについては開発で多くのゴタゴタがあった。効果もはっきりしなかったし、問い合わせが増えかえって保健所の業務逼迫につながったという話もあり、失敗だったという非難も強い。

では、COCOAはやらなければよかったかのだろうか。

開発でのトラブルやその資金の流れが不適切だったなどの根本の原因は──ざっくりいうとCOCOAで必要とされたオープンソース絡みの開発に行政が不慣れだったからだ。オープンソースは囲い込まずに皆で開発・公開・利用するソフトウェアで、従来型の金銭発注による請負開発とは異なるルールで開発される。しかし、そのようなやり方は行政の調達制度ではまったく想定されておらず、それがミスマッチだったわけだ。

COCOAはスマートフォンのプライバシー保護と強く関わる機能を利用する。そのためGoogleやAppleそれぞれが提供するスマートフォンOSの中に、特別な機能を組み込むことで実現された。さらにプライバシー保護のため、この特別な機能を利用できるのは各国ごとに一つの公共機関のみと決められた。一方、このOSの特別機能を利用するアプリはOS改変と並行して、互いに仕様をすり合わせながら、世界的な協力のもとにオープンソースとして開発された。

動く部分を少し作ったらすぐにネットで広め、皆で試して改良を繰り返しすばやく仕上げる──いわゆるアジャイル開発という最新の開発手法で、コロナという世界規模の脅威に対抗するため世界のコンピュータ関係者が力を合わせて開発したわけだ。実際、それにより数か月という驚異的スピードでシステムができた。

異文化との衝突

そういう流れで、日本では厚生労働省が責任を持つ組織になり、日本向けにCOCOAを仕上げてリリースすることになった。

パンデミック対策として早期の対策が求められるが、従来型の日本の開発手法では仕様書だの相見積もりだの何年もかかってしまう。だから、オープンソースとコミュニティを活用するしかなかったわけだが、厚生労働省にとっては、まったくの不慣れな世界。しかもただでさえコロナで忙しくて手の回らないときに、その対応をさせられた形になったわけだ。

当然オープンソースを既存の行政の開発の枠組みにうまく入れられず四苦八苦し、従来型開発会社が間に入る形でなんとか進めた。結果、開発費の中抜きで揉めたり──国側から従来型の開発のつもりで開発者に命令するなど、オープンソース文化への無理解が軋轢を生んでしまったわけだ。

オープンソースはタダでつかえるが、そのためのルール──従来型のライセンスは囲い込みを守るためのものだが、オープンソースにも逆方向にオープンを守るためだが確たるライセンス規定がある。さらに、開発者に対してのリスペクトなどのマナーもある。それどころか「ギャランティかベストエフォートか」など、哲学レベルから従来のシステム開発と考え方が異なるのだから、衝突もむべなるかなだ。

しかし、今やコンピュータ・システム開発では、オープンソース利用のアジャイル開発が無視できない。オープンソースを蓄積しているGitHubには2億件以上のプロジェクトがある。目的にピタリとハマるソースがあれば、以前なら1年とか1億円とかかかっていたような開発が数週間、数十万円でできることもある。単にコストだけでなく、ビジネスのスピード感からもすばやく実現できるオープンソース利用のアジャイル開発はもはや外せなくなっている。

日本も少子高齢化で財政難。従来型の開発の「手堅さ」よりコストを選ぶしかないし、特にコロナ禍や災害のような想定外の有事ではスピードが最優先。その意味ではCOCOAは国や地方自治体などのお堅い組織が、今後避けられないオープンソースとアジャイル開発に取り組むときの問題点を、強制的にあぶり出すテスト──いわば制度と組織の「負荷試験」になったといえるだろう。

日本の官僚機構は問題点が明確化すれば、それを解決できる能力があると信じている。成功より失敗の経験こそが豊かな教訓になる。デジタル庁を中心に、今回のCOCOAを教訓としてぜひ生かしてほしい。

次のパンデミックに備えて

さらに、COCOAに比べて中国や韓国のコロナ追跡アプリの有効性がよく報道されたが、それらの国がやったように個人のGPS位置情報を政府が吸い上げ公衆に晒すことが許されるなら、そもそもスマートフォンOSの中に特別な機能を埋め込むという面倒な方法はとらなくてもよかった。この件でもプライバシー重視は感染経路把握で足かせになることが明らかだ。

パンデミックなどの有事に、どの程度の危機レベルなら、どこまで個人情報保護を曲げられるか。コロナより危険な、それこそ人類全滅も考えられるようなパンデミックならプライバシーなどと言っていられない。そういう有事向け法整備を平時から定めておかないと、皆がパニックになってなし崩しの現場判断で魔女狩りになれば大きな悲劇になる。

これからもパンデミックの恐怖はなくならない。未開の地がなくなり今まで触れ合わなかった動物と人の接触が増えている。地球温暖化で溶ける氷河の中から、次のパンデミックが始まるという説もある。世界を巡る航空網は感染者をその日のうちに地球の裏側の都市に解き放つ。ずっと恐れられている鳥インフルエンザの人獣感染症化もいつかは起こる。

そのときのためにも、COCOAの成果の検証は、それが今回失敗だったとしても──というより失敗を繰り返すことでシステムをすばやく仕上げるアジャイル開発のコンセプトを取り込んで、新しいやり方への行政対応も法制化も、次のパンデミックに備えて今こそ行うべきだろう。

坂村 健