TRONWARE Vol.210

ISBN 978-4-89362-387-4

A4変型判 並製/PDF版電子書籍(PDF版)

2024年12月16日発売

特集1 TRONプロジェクト40周年 オープンという選択

1984年にスタートしたTRONプロジェクトは、2024年で40年の節目を迎えた。

特集では、「マイクロコンピュータ黎明期に描いた未来」と題し、TRONプロジェクトリーダーの坂村健東京大学名誉教授が、プロジェクト始動のきっかけとなった数々の出会いや出来事を、歴史とともに紐解いていく。

そしてそれらがどのようにプロジェクトに影響を及ぼし、現在までの成果に結びついたのかを解説する。

1984年に始まったTRONプロジェクトは、組み込みリアルタイムOSの開発から始まり、現在のIoTやユビキタスコンピューティングの基礎となった。プロジェクトの背景として、1970年代後半から80年代初頭の大型コンピュータ全盛期の状況があり、マイクロプロセッサの登場とその可能性に着目していた。

TRONプロジェクトの特徴として、オープンアーキテクチャの採用、産学協同による運営、ロイヤリティフリーの方針などがあげられる。

プロジェクトの成果としては、ITRON、T-Kernel、ユビキタス・コミュニケータ(UC)などの開発、インテリジェントハウスやビルへの応用、パーソナルデータストア(PDS)による個人情報保護技術の研究など多岐にわたる。今後もオープンな姿勢でイノベーションを続けていく姿勢で、生成AIを活用した組込みシステムの開発をTRONプロジェクトの最大テーマの一つとして取り組んでいく。

プロジェクトを支援してきた企業・団体へ感謝の意を表するとともに、今後のTRONプロジェクトの活動にも期待していただき、変わらぬご支援をいただければ幸いである。

特集2 2024 TRON Symposium―Preview―

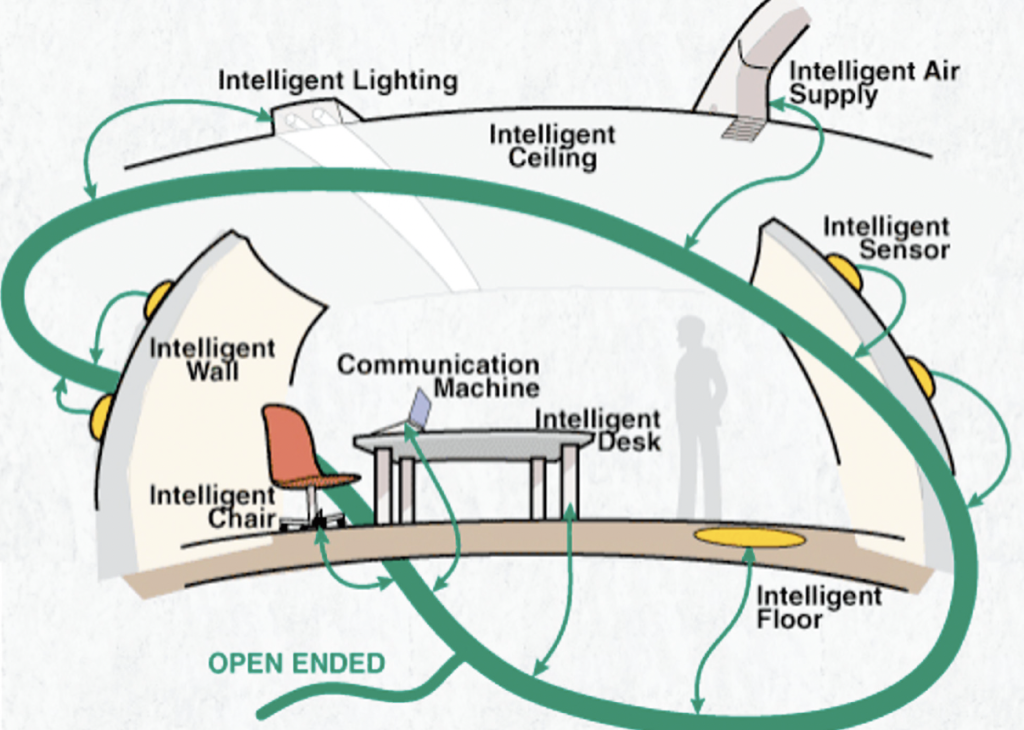

2024年、TRONプロジェクト誕生から40年を迎えた節目の年に、「TRON電脳住宅」がIEEEマイルストーンに認定された。これは昨年の「TRONリアルタイムOSファミリー」の認定に続く快挙である。

TRONプロジェクトはスタートした1984年から、将来の応用を見据えたうえでトップダウンに研究開発を進めてきた。その一環としてリアルタイムOS の研究開発を始める一方、応用研究の一つとして、初代TRON電脳住宅とそれに続く各種ビル、住宅のプロジェクトに取り組んできた。システムレイヤーの上端にあたる「TRON電脳住宅」と下端にあたる「リアルタイムOS」の両方がマイルストーンに認定されたことは、TRONプロジェクトが産業界の川上から川下まで広く影響を与えてきたことを示すものになる。

今、TRONプロジェクトは、あらゆる場面にAI技術を積極的に導入することを進めており、2024年は、新たな展開のスタートの年となっている。

今年のTRON Symposiumでは、40年の成果を振り返るとともに、AIとの融合によって開かれるTRONの新たな可能性について議論する。基調講演や各セッションを通じて、TRONプロジェクトの過去、現在、そして未来への展望を共有する。

2024 TRON Symposium―TRONSHOW― ウェブサイト

https://www.tronshow.org/

Open Smart UR

INIAD cHUBとUR都市機構は、ハウジングOSのエコシステム確立のためOpen Smart UR研究会を発足させ、活動を行っている。

2022年10月には、狭い空間での快適生活を最適設計するために多種多様なセンサー、アクチュエータを装備した「生活モニタリング住戸」を完成させた。生活モニタリングを通したデータ収集のほか、2024年からは、地域情報連携の実証実験を進めている。具体的には、北区内の主要施設(ショッピングセンタービビオ、JR赤羽駅、北とぴあ、INIAD)に設置したデジタルサイネージを活用し、北区の住民が、自治体や、商店・大学等、さまざまな機関の発信するお知らせを、わかりやすく見逃すことなく受け取れるしくみの実現に取り組んでいる。

公共交通オープンデータ協議会

公共交通オープンデータ協議会(ODPT)は、次世代の公共交通情報サービスのための標準プラットフォームの開発・構築を行う団体である。各種の交通機関のデータをワンストップで提供する「公共交通オープンデータセンター」を運用しており、さまざまな公共交通情報サービスが利用している。

現在、ODPTと国土交通省が主催する「公共交通オープンデータチャレンジ 2024 -powered by Project LINKS-」を開催中である。公共交通分野のオープンデータを活用したアプリケーションやサービスを募集するコンテストであり、2025年1月17日に応募が締め切られ、2月15日に最終審査会・表彰式が予定されている。

一般社団法人デジタル地方創生推進機構

一般社団法人デジタル地方創生推進機構(VLED)は、公益事業者が保有するデータのオープンデータ公開を推進するだけでなく、広くDX 全般に活動範囲を広げ、政府、地方自治体、民間、住民との連携を深める組織として活動している。

VLEDでは、2023年の「地方公共団体DX事例データベース」の公開に続き、2024年から、そのデータベースの中から特に注目したいDX事例を取り上げ、担当者へのインタビュー記事を公開する活動を開始している。

μT-Kernel 3.0

μT-Kernel 3.0は、IEEEの定めるIoTエッジノード向け世界標準OSの仕様「IEEE 2050-2018」に完全上位互換のリアルタイムOSである。ソースコードおよび関連ソフトウェアはGitHubで公開されており、無償で自由に使うことができる。

2024年は、μ T-Kernel 3.0を使った「TRONプログラミングコンテスト」を開催した。アプリケーション部門、ミドルウェア部門、開発環境・ツール部門の三つの部門があり、リアルタイム性、省電力、小フットプリントなどμT-Kernel 3.0の特性を活かしたアイデアや実装、そして新しい技術を活用した開発環境やツールなどを競った。2024年12月12日に2024 TRON Symposiumセッション内で表彰式が開催される。

生成AI支援型開発環境WG

トロンフォーラムでは、2024年度より「生成AI支援型開発環境WG」を発足させた。本WGでは、ChatGPTなどの生成AI技術を活用し、組込みシステム開発の効率と品質を向上させるAIアシスタントの実現を推進している。μT-Kernel 3.0の仕様書やサンプルコード、開発ノウハウなどを生成AIに取り込み、組込みシステム特有の文脈を理解できるよう最適化を実施。コーディング支援やバグ修正提案、テスト支援など実践的な開発支援を通じて、エンジニア不足への対応と開発効率化の実現を目指している。

リカレント教育

INIAD(東洋大学情報連携学部)が中心となり、今年も社会人へのリカレント教育(リスキリング教育)を積極的に推進している。IoT技術者を育成する「Open IoT教育プログラム」は7年目に入った。2024年は、IoT × AI時代に向けた人材教育を目指し、カリキュラムの大幅な改定を行った。

受講生の多くが社会人であることから、多様な受講方法のニーズに応えるため、例年どおり、多くの演習講義については対面とオンラインが選択可能なハイブリッド形式で実施している。また、受講期間中はIoT-Engineの貸出を行い、受講生が自宅でも納得のいくまで実践的な学習ができる体制を整えている。

TIVAC Information:アメリカ大統領選挙の投票機/CISAの制御システム関連アドバイザリ

4年に一度行われるアメリカ合衆国の大統領選挙においては、2016年と2020年の選挙期間中に候補者のメールサーバーへの侵入やメールの不正取得といったサイバー攻撃が発生し、外国勢力の関与も疑われた。

投票機は組込みコンピュータシステムといってよく、組込みシステムとしての観点からも注目できるケースだ。判断はエビデンスに基づく技術的な判断を尊重するべきであり、対策を慎重に検討する必要がある。この問題は、普通の会社でのセキュリティ対策の教訓と見ることができる。経営陣は自分たちの希望的観測に頼るのではなく、地道なセキュリティ問題の検出、報告、その対策の検討と実行が重要となる。

CISAの公開した制御システム関連の脆弱性アドバイザリは、IoTにまつわる多くのセキュリティ課題を浮かび上がらせている。以前にも紹介したIPAのサイトでCISAのadvisoryの中でも制御システム関連の過去1か月分の脆弱性情報を確認できる。

IoTや機器制御の開発者は、すでに報告されている問題を見過ごすことなく、基本的なネットワークセキュリティの知識やプログラムのエラー検出手法を学ぶことが、産業界全体で必要だと考えられる。今後も、TIVACではそういった情報を発信していきたいと考えている。

From the Project Leader

プロジェクトリーダから

1984年から始めたTRONプロジェクトは本年40周年を迎えた。前号で特集したように、この節目の年に「TRON電脳住宅」が昨年の「TRONリアルタイムOSファミリー」に続いて連続でIEEEマイルストーンに認定されたことは、RTOSという基盤技術からIoT住宅という応用技術まで、ボトムとトップの両端でTRONプロジェクトの活動が高く評価されている証であり、嬉しく思っている。また私事だが、令和6年秋の叙勲で日本国政府から瑞宝中綬章を頂いた。これまでプロジェクトを支えていただいた多くの方々と受章を分かち合いたい。

今となって思えば40年は短かったような長かったような感じである。本誌では私の考えたビジョンやTRONプロジェクトの最新の成果を逐一紹介してきたが、40年前になぜ私がTRONプロジェクトを始めたのか、その後の40年間でどのような進展を見せたのか、ということを一度まとめて記録に残しておきたいと考えた。今号の特集では、プロジェクトを始めた頃の話だけで終わってしまったが、折を見てその後のエピソードも紹介していきたいと思っている。

この40年間に、情報通信の世界ではいくつかの大きな出来事があったと思う。たとえば、TRONプロジェクトを始めたきっかけとなったマイクロプロセッサの誕生はもちろん大きな出来事で、今やこのマイコン─広い意味でのマイクロコンピュータが現在のすべての情報通信システムの中核にあることは間違いない。そのほかにも、インターネットが全世界へ普及し、そしてつい最近では生成AIが台頭してきた。マイクロコンピュータ、インターネット、生成AI―これらは私が生きている間に起こった3大ビッグイベントだ。

生成AIはようやく多くの人たちに認識され、社会に導入され始めたばかりなので、この先どうなるかはわからないが、現代の情報通信システムに大きな影響を与えることは間違いない。そのためにも、生成AIの徹底的な利用を躊躇なく進めるべきだ。生成AIの活用により、TRONが目指している究極のHFDS―たくさんのエッジノードとクラウドが連携して大きな情報システムを形成していくというビジョンの実現にさらに一歩近づけるといえるだろう。2024 TRON Symposium-TRONSHOW- のテーマは「AI × TRON」。TRONプロジェクトで最近特に力を入れている「生成AIをいかに組込みの世界に導入していくか」ということを大きなテーマとして掲げている。TRONプロジェクトにおいて生成AIに関しての研究は始まったばかりだが、HFDSの実現に向けてさらに完成度を高めていくための第2章ともいえる大きなミッションが今始まろうとしている。今後の進展に期待していただきたい。

坂村 健

編集後記

特集でも触れたように、TRONプロジェクトというのは、40年前から今に至るまで国家プロジェクトではない。私が所長を務めるYRPユビキタス・ネットワーキング研究所を運営する横須賀リサーチパーク(YRP)は第3セクターで国家プロジェクトにも参画しているが、TRONプロジェクトに対して国家がスポンサーになっているわけではない。よくTRONは国家プロジェクトだと誤解されている人がいるのだが、あくまでも民間プロジェクトである。

それでは、どうやってイノベーションを起こしてきたのか。TRONプロジェクトの研究の財源は民間の企業や団体など、日本国内および海外のさまざまな組織から頂いてきた寄付によるものである。

私はイノベーションを起こそうといろいろなことに挑戦してきた。当たり前の話だが、イノベーションというのは必ず成功する保証はどこにもなくて、教科書的に言えば1,000回挑戦して3、4回成功したら儲けものという世界だ。TRONプロジェクトの中には成功したものもあればうまくいかなかったものもあるが、それは失敗しても何度も実験を繰り返し、試行錯誤を重ねてきた結果であって、そうした挑戦の機会を与えてくれたのは、TRONプロジェクトを支えていただいた何百という組織の方々にほかならない。

40年にわたりTRONプロジェクトを支えてくださったすべての企業・団体の皆様に、改めて深く感謝申し上げます。

坂村 健