TRONWARE Vol.211

ISBN 978-4-89362-388-1

A4変型判 並製/PDF版電子書籍(PDF版)

2025年2月15日発売

特集1:2024 TRON Symposium―TRONSHOW―

TRONプロジェクトの広がりは、組込みシステムの基盤から、スマートホーム、さらにはスマートシティの構想にまで及んでいるが、近年の生成AI技術の急速な発展を受け、TRONプロジェクトもRTOSの開発からIoTの最適制御まで、すべての局面でAIの活用を積極的に模索している。

今回のテーマは「AI×TRON」。会場をDX関連企業が集まる「ビットバレー」の中心地である渋谷に移し、装いも新たに開催された。基調講演では二つのIEEEマイルストーン認定に至るまでの40年の成果を振り返るとともに、AIとTRONの融合がもたらす新たな可能性、IoTデバイスにおけるAI活用の展望、そしてスマートシティやオープンデータ戦略におけるTRONの役割について論じられた。講演・セッションでは、TRONプロジェクトと理念を共有する先駆者たちにより、社会のDX/GXを推進するさまざまな基盤技術や応用技術について、闊達な議論が展開された。展示会場では、企業、政府・自治体、国内外の研究機関による最新の研究成果やソリューションが紹介され、展示会場セミナーにも多くの人が集まっていた。

基調講演 AI×TRON─2024年のTRONプロジェクトと今後の展望─

2024年12月11日(水)10:30~12:00 セッション会場

坂村 健:東京大学名誉教授、IEEE Life Fellow、INIAD cHUB(東洋大学情報連携学 学術実業連携機構)機構長、YRPユビキタス・ネットワーキング研究所長、TRONプロジェクトリーダー

TRONプロジェクトは1984年に始まり2024年で40周年を迎えた。このプロジェクトは国家プロジェクトではなく民間主導のものとして、多くの企業や団体の支援を受けて成長してきた。

TRONの最大のターゲットは、組込み用OSであるITRONを基盤とし、住宅やビルといった応用につなげることにあった。TRONのリアルタイムOSファミリーと電脳住宅が、IEEEマイルストーンに認定されたことは、長年の取り組みの成果が評価された証である。

開発中のTRON AIコーディングアシスタントは、生成AIを用いてプログラミングの効率化を支援し、TRONの開発をさらに進化させている。INIADでは、全学生に生成AIを利用させるため、AI-MOPを開発した。このAIプラットフォームは、有料サービスの利用をINIADが負担することで、学生に積極的な利用を推奨している。イノベーションは人間の欲望や知識欲から生まれるものであり、自らでイノベーションを起こすことができないAIとは異なり、人間の特性により推進されるものだ。

TRONプロジェクトでは若い開発者の育成のために、多くの企業・団体の支援のもと、さまざまなコンテストを実施している。TRONはAI技術との連携を強めながら、さらなる進化を目指してチャレンジを続けていく。

NTTセッション「IOWN・AI・TRONが導く新たな価値創造、そして持続可能なスマートな社会へ」

2024年12月11日(水)15:00~16:30 セッション会場

【登壇者】

坂村 健:東京大学名誉教授、IEEE Life Fellow

川添 雄彦:日本電信電話株式会社 代表取締役副社長 副社長執行役員

日髙 浩太:日本電信電話株式会社 人間情報研究所 所長

荒金 陽助:日本電信電話株式会社 研究企画部門 IOWN推進室 室長

度重なる自然災害、深まる分断、気候変動など、さまざまな課題に直面する現代。これらの課題解決のためには、より精緻に、多種多様な情報を収集・分析し、未来を予測できる技術が必要になるだろう。

日本電信電話株式会社(NTT)では、新たな価値創造を通じて多くの社会課題を解決し、持続可能な社会を実現するために、革新的な光の技術をベースとした新たなネットワーク/コンピューティングの技術基盤「IOWN(アイオン:Innovative Optical and Wireless Network)」、軽量でありながら世界トップレベルの日本語処理性能を持つ大規模言語モデル「tsuzumi」の社会実装を進めている。本セッションではIOWN、tsuzumiの取り組みをリードする3名の登壇者により、その概要とTRONとの連携により実現する未来像について紹介が行われた。

Open Smart URセッション「2030年の電脳集合住宅──API時代の新しい暮らし方」

2024年12月13日(金)15:00~16:30 セッション会場

【登壇者】

坂村 健:東京大学名誉教授、IEEE Life Fellow、INIAD cHUB機構長

小塚 郁武:独立行政法人都市再生機構 技術監理部 担当課長(専門技術)

「Open Smart UR研究会」は、2019年に独立行政法人都市再生機構(UR都市機構)とINIAD cHUBにより共同で設立された。物理的な住居を超え「ハウジング」というサービスを包括的に展開するHaaS(Housing as a Service)コンセプトを軸に「魅力的なまちづくり」、「多様な住まい方」、「安心して暮らせる環境」の実現のため、2030年を見据え技術的な検証や環境整備を行っている。

本セッションではUR都市機構の小塚郁武氏を招き、2023年度に東京都北区赤羽台に整備したコンセプトの一部を実現した住宅「生活モニタリング住戸」を活用して行われた取り組みや、今後の展望について解説が行われた。

デジタルガレージセッション「インバウンドDXに向けて」

2024年12月12日(木)10:30~12:00 セッション会場

【登壇者】

坂村 健:東京大学名誉教授、IEEE Life Fellow

林 郁:株式会社デジタルガレージ 代表取締役 兼 社長執行役員グループCEO 株式会社カカクコム 取締役会長

長谷部 健:渋谷区長

中村 晃一:Idein株式会社 代表取締役CEO 国立大学法人東北大学共創戦略センター特任教授(客員)

急増するインバウンド観光に対応するため、デジタルトランスフォーメーション(DX)はまさに喫緊の課題となっている。

オープンデータやビッグデータを活用し、食や購買、交通、行政データなどを組み合わせた新しい観光体験の創出は可能なのか。渋谷地域を中心とした「ビットバレー」のDX事例を交えながら、TRONのコンセプトとそれに基づき進められているオープンデータなどの取り組みがいかに観光DXに貢献できるかについて模索するセッションとなった。

デジタル地方創生のためのDXプラットフォーム

2024年12月12日(木)15:00~16:30 セッション会場

【登壇者】

坂村 健:東京大学名誉教授、IEEE Life Fellow、VLED理事長

宮坂 学:東京都 副知事

受川 裕:NEC 執行役 Corporate EVP 兼 クロスインダストリービジネスユニット長

大沼 利広:グーグル合同会社 Geoパートナーシップ 日本・中華圏統括

政府、地方公共団体、民間事業者が参画する、地方公共団体におけるデジタルトランスフォーメーション(DX)を推進するための組織である一般社団法人デジタル地方創生推進機構(VLED)。

本セッションでは、東京都におけるオープンデータをはじめとしたDX推進の取り組みや、NECのDXソリューションによる都市経営課題の解決に向けた取り組み、Googleの地域課題解決に向けた取り組みが紹介され、デジタル地方創生のためのDXプラットフォームなどについて議論が行われた。

INIADセッション「地域DXに向けて──INIADが描く情報連携の未来」

2024年12月13日(金)10:30~12:00 セッション会場

【登壇者】

坂村 健:東京大学名誉教授、IEEE Life Fellow、INIAD cHUB機構長

山田 加奈子:東京都北区 区長

川崎 貴子:ビビオ共有床事業組合 理事長、株式会社 埼京 代表取締役、東京商工会議所北支部 副会長

2017年の設立以来、学部長を務めていた坂村健INIAD cHUB機構長のもと、5,000個のIoTデバイスを実装した先進的なスマートキャンパスとして発展してきたINIAD(東洋大学情報連携学部)。

本セッションでは、IoTとAIに加え、地理情報システム(GIS)やEBPM(Evidence Based Policy Making:根拠に基づく政策立案)の手法を活用した地域課題解決の可能性について検討。具体的な地域課題に対して、データに基づく可視化と分析、そして解決策の立案までのアプローチを示すとともに、産学官民の多様な連携による北区のデジタル化の展望について闊達な議論が交わされた。

公共交通オープンデータセッション「公共交通オープンデータによるオープン・イノベーション」

2024年12月13日(金)13:00~14:30 セッション会場

【登壇者】

坂村 健:東京大学名誉教授、IEEE Life Fellow、ODPT会長

伊勢 勝巳:東日本旅客鉄道株式会社 代表取締役副社長

別所 正博:INIAD(東洋大学情報連携学部) 教授

公共交通データのオープンな流通を目指す、産官学連携の協議会である公共交通オープンデータ協議会(ODPT)。現在では、公共交通分野のデータフォーマットの標準化に全世界的に取り組んでいるMobilityDataとも連携を強め、日本を含むアジアにおけるGTFSなどのオープンな標準の促進にも取り組んでいるほか、国土交通省とともに「公共交通オープンデータチャレンジ2024 – powered by Project LINKS –」と題したアプリケーションコンテストを開催している。

本セッションでは、ODPTの現在地を紹介するとともに、東日本旅客鉄道株式会社(JR東日本)のモビリティ変革に向けたWaaS (Well-being as a Service)の取り組みについて解説が行われた。

TRONイネーブルウェアシンポジウム TEPS 37th「最新技術で実現する災害時の情報バリアフリー」

2024年12月7日(土)13:30~16:30 INIADホール(東洋大学 赤羽台キャンパス)

【基調講演】

坂村 健:東京大学名誉教授、TRONイネーブルウェア研究会会長

【講演】

田邊 光男:総務省 情報流通行政局 情報通信政策課長

荒金 陽助:日本電信電話株式会社 研究企画部門 IOWN推進室 室長

竹内 哲哉:NHK 解説委員室 解説委員

【パネルセッション】

田邊 光男、荒金 陽助、竹内 哲哉、坂村 健(コーディネータ)

2024 TRON Symposiumに先立ち、2024年12月7日に37回目のTRONイネーブルウェアシンポジウム(TEPS 37th)がINIADホールの会場とオンラインのハイブリッドで開催された。能登半島を襲った2024年1月1日の地震と9月の大豪雨をふまえて、「最新技術で実現する災害時の情報バリアフリー」と題して講演とパネルセッションが行われた。

坂村名誉教授の基調講演では、災害時の障碍者支援における生成AIの有効性と課題について説明し、災害時支援AIのイメージとして、研究開発中のAIアシスタントによる被災者支援を取り上げてデモンストレーションを行った。

総務省の田邊光男氏からは、能登半島地震における情報通信インフラの被害状況とその復旧の取り組みが紹介され、被災地で情報を迅速かつ正確に伝えるための情報バリアフリーとともに日ごろのコミュニケーションの重要性が論じられた。日本電信電話株式会社(NTT)の荒金陽助氏は情報通信の観点から能登半島地震の被害状況と復旧へのNTTグループの取り組みを具体的に紹介した。NHK解説委員の竹内哲哉氏はこれまでの取材経験から、障碍者の避難を阻むさまざまな「壁」について取り上げた。

特集2:IEEEマイルストーン TRON電脳住宅

IEEEマイルストーン記念式典

2024年11月28日(木)

東京大学 ダイワユビキタス学術研究館

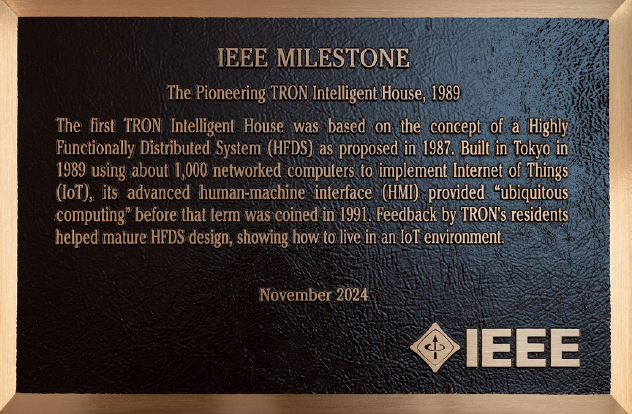

2024年6月に「TRON 電脳住宅」がIEEE マイルストーンの“The Pioneering TRON Intelligent House, 1989” として認定された。これを記念して、同年11月28日に東京大学本郷キャンパスのダイワユビキタス学術研究館の石橋信夫記念ホールにて贈呈式、除幕式、記念講演会が執り行われた。

2020年度IEEE会長の福田敏男氏から坂村健東京大学名誉教授への銘板贈呈と記念撮影が行われ、続いて坂村名誉教授による記念講演が開催された。その後、一行は会場1階のエントランスホールに移動し、出席した関係者に見守られる中、銘板の除幕が行われた。本銘板は2023年のTRONリアルタイムOSファミリーのIEEEマイルストーン銘板の隣に並べて展示されている。

IEEEマイルストーン受賞記念

2024年12月11日(水)13:00~14:30

2024 TRON Symposium セッション会場

【登壇者】

長谷 智弘:IEEE Fellow、IEEE History Committee、龍谷大学名誉教授

坂村 健:東京大学名誉教授、IEEE Life Fellow

2024 TRON Symposiumでは、IEEEマイルストーン受賞記念セッションを開催。1989年に建設されたTRON電脳住宅の歴史的意義と現代のIoT住宅への影響を振り返った。そして、この革新的なコンセプトが現代のスマートシティ構想やIoT技術の発展にどのように貢献してきたか、そしてAIとの統合によって実現される次世代のインテリジェントハウスの可能性について解説が行われた。

特集3:TRONプログラミングコンテスト

TRONプログラミングコンテスト2024 表彰式

2024年12月12日(木)13:00~14:30

2024 TRON Symposium セッション会場

【登壇者】

坂村 健:東京大学名誉教授、IEEE Life Fellow、TRONプロジェクトリーダー、トロンフォーラム会長

後藤 貴志:インフィニオン テクノロジーズ ジャパン株式会社 C3事業本部 マーケティング本部 バイスプレジデント

パオロ・オテリ:STマイクロエレクトロニクス株式会社 マイクロコントローラ・デジタルIC+RF製品グループ アジア パシフィック地区バイスプレジデント

大嶋 浩司:NXPジャパン株式会社 マーケティング統括本部 本部長

服部 敬宙:ルネサス エレクトロニクス株式会社 エンベデッドプロセッシング第一事業部 シニアディレクター

松為 彰:トロンフォーラム T3/IoT WG 座長代理 パーソナルメディア株式会社 代表取締役

TRONプログラミングコンテスト入賞者

トロンフォーラムでは主要マイコンメーカー4社の特別協力のもと、「μT-Kernel 3.0」を用いたアプリケーションやプログラムを募る「TRONプログラミングコンテスト」を開催した。

2024年12月12日に2024 TRON Symposiumの会場で表彰式が行われた。表彰式では、坂村健トロンフォーラム会長によるコンテストの概要説明、各受賞作品の発表、作品紹介、そして審査員による講評を実施。さらに、第2回となるTRONプログラミングコンテスト2025の開催が発表された。

TIVAC Information:JVNの脆弱性報告から読み解く組込み機器における脆弱性対策の課題

JVN(Japan Vulnerability Notes)とは、日本国内における製品の脆弱性対応状況を公開するサイトである。一般社団法人JPCERTコーディネーションセンター(JPCERT/CC)と独立行政法人情報処理推進機構(IPA)により共同運営されている。

2024年11月からのJVNの脆弱性報告を見ると、産業機械に関する報告が増加している。こうした分野のソフトウェア脆弱性への意識が高まった結果、報告が増えているのは歓迎すべきだろう。今回は、その中から、現場に設置されるIoT機器のように比較的長期の寿命を持つ機器の脆弱性対策をケーススタディとして取り上げる。

組込み機器で脆弱性の問題が発見された場合、一般的に「古いファームウェア、あるいはハードウェアでは問題を解決できない」「解決策があっても容易に適用できない」「問題が解決される後継機種があっても容易に変更できない」といった問題が生じる。工場などの産業用途では、デスクトップPCなどの消費者向け製品と比べて、機器が非常に長期間にわたって使用され続けるためである。

長期の保証をコンピュータメーカーが提供することは通常ない。そのため、システムを提供するベンダーが自社で大量のスペア機器を保持し、長期の保守メンテナンスに備えるという対応が必要となる。当然、このような対応は納入価格の高騰を招く。さらに深刻な問題として、たとえハードウェアを保守部品で置き換えることができたとしても、脆弱性を解決するためのソフトウェアやファームウェアを提供できないケースが存在する。

ハードウェアの保守部品の入手に苦しむ事例は数多く存在する。古い技術を活用し続けることの困難さは、組込み機器の世界では避けられない課題となっている。

From the Project Leader

プロジェクトリーダから

本号は2024年12月に開催された2024 TRON Symposium―TRONSHOW―の特集号だ。40周年を記念したカンファレンスは渋谷パルコDGビルのホールをお借りし、多彩なゲストをお招きして3日間にわたり行われた。

40年続いてきたTRONプロジェクトは現在進行形で進んでいる。講演・セッションも今後のプロジェクトに関する話題が中心となった。エッジノードから集まってくるたくさんの大きなデータを分析してそれを社会に反映させる――そのためにはさまざまなレベルでの実践が考えられる。最近では一見データとは関係がないような政治の世界でもEBPM(Evidence Based Policy Making:根拠に基づく政策立案)ということが世界的に注目されている。今までの政治はどちらかというと直感や感情で動いていたのが、できるかぎり多くのデータを集めて分析することによって政治的な決断をしていこうという動きに変わってきている。たとえば街灯を新たに設置する際に、どのような順番でどこに設置するのか。夜間の通行量が多いところを優先するというのは当たり前に思えるが、今までは通行量のデータを取るのにコストがかかり、そうした決断のためにデータを集めることをしていなかった。

最近はエッジノードから集まってくる大量のデータが、特定の目的がなくてもオープンデータとして公開されることで多くの人に利用されるようになり、思いもよらない使われ方をすることもある。今持っているデータをとにかくオープンにしていくだけでEBPMを具体的に進展させられる。これはオープンデータの価値を理解することにより初めて可能になる。TRONプロジェクトでは当初、データをどうやって集めるかというエッジノードのところに焦点を絞っていたが、最近ではそれをクラウドに集め、どう分析し使っていくかについても力を入れている。そして、データを役立てるためにどうオープンにしていくのかについて積極的に情報発信している。

今回のTRONSHOWでも、地方振興とオープンデータ活用の考え方がマッチすると考えて、現職の渋谷区長や北区長、東京都副知事にもご参加いただき、オープンデータ活用についての興味深いディスカッションがいくつもできたことは興味深かった。さらにJR東日本をはじめとして、公共交通のデータが着実に集まり公開されるようになってきており、オープンデータ化の動きが加速されていることを実感している。

多くの人にデータに基づいた決断ということについて理解していただくために、エッジノードに関するTRONプログラミングコンテストや公共交通オープンデータチャレンジなど、さまざまなコンテストを実施している。特に若い人たちに積極的にコンテストに参加してもらい、実際に手を動かすことによってその理解を深めてほしいと思っている。

本号の特集が、オープンデータの力とTRONが40年続けてきたオープンアーキテクチャの理解につながれば幸いである。

坂村 健

編集後記

2024年に震災と豪雨の2度の被害に遭われた能登半島の人たちを応援したいと思い、能登で生産しているものを直接買い付けることも多い。その中で、平美由記さんという人が経営している「ひらみゆき農園」のことを知った。地方振興もかねて能登町に農園を作ってブルーベリーの生産をはじめ、頑張ってようやく軌道に乗ってきた矢先に被災したとのこと。私は能登でブルーベリーが生産されているということに驚き、なんとか応援したいと思いひらみゆき農園のブルーベリー加工品を取り寄せた。ブルーベリーソースは甘さ控えめと砂糖不使用の2 種、ほかにも能登ブルーベリー酢や、能登塩ぶるべりminiばぁむなどだ。味わってみると、ナチュラルでとてもおいしく、甘さ控えめのソースは、よくパンに塗って食べている。砂糖不使用のものは肉料理にも合う。お酢は炭酸割がおいしい。

TRONSHOWの講演・セッションに登壇していただく方は、ボランティアで参加してくれる方も多いので、毎年ささやかなお礼の品を差し上げているのだけれど、今回は、ひらみゆき農園で作っているブルーベリーソースなどを差し上げたところ、とても喜んでいただいた。

こういうかたちで気に入ったものをお勧めすることで、受け取った方から喜ばれて、気に入られてさらに買っていただければ、これも能登の応援になるのではないかと思っている。

坂村 健