TRONWARE Vol.209

ISBN 978-4-89362-386-7

A4変型判 並製/PDF版電子書籍(PDF版)

2024年10月15日発売

特集1 IEEEマイルストーン TRON電脳住宅

1989年に竣工された「TRON電脳住宅」(TRON Intelligent House)がIEEEマイルストーンとして認定された。2023年5月にはTRONリアルタイムOSファミリーが認定されており、2年連続の快挙となった。2024年11月に銘板贈呈式が東京大学で開催予定だ。

TRON電脳住宅がIEEEマイルストーンに認定

昨年のTRONリアルタイムOSファミリーに続き2年連続

マイルストーンに認定されるには、公開から少なくとも25年以上経過し、社会や産業の発展に大きく貢献をした歴史的な実績が求められるが、TRON電脳住宅は1989年12月に竣工された。また認定には広く情報が公開されている必要があるが、その点についても、日本はもちろんのこと、海外でも米Popular Science誌やIEEE MICRO誌を含む複数の雑誌、学会誌に掲載され、BBC、CNNなどでも報道された。1990年4月から公開され、約1年間で延べ1万人が見学。スマートハウスの起源として、今でもこのTRON電脳住宅が言及されることが多い。

「スマートハウス」という言葉が使われ出したのは1980年代であるが、ヨーロッパや米国でも類似のプロジェクトがいくつか生まれた。しかし、それらは単発の研究開発にとどまり本格的に商品化するところまでは行かなかったようだ。一方、TRON電脳住宅では、集まった日本の住宅関連メーカーが将来の商品化につながる研究開発を行い、TRON電脳住宅で実装した後、個々に商品化も行った。実装されその後一般化したさまざまな技術は建築業界・家電業界に大きな刺激を与えることとなった。

TRONプロジェクトは、「超機能分散システム」(HFDS:Highly Functionally Distributed System)の基本概念を1987年に提唱。HFDSは、1991年にいわれるようになった「ユビキタスコンピューティング環境」のことであり、現在の「IoT環境」──インテリジェントオブジェクトが多数のネットワークで接続され、さらにそれが外部コンピュータにも接続され連携動作するというアーキテクチャだ。ネットワーク環境の実用化を前提に、ユビキタスコンピューティング環境(=HFDS)の実現に必要な要素技術の研究開発を進め、TRON電脳住宅は実際に人が住み、住人からのフィードバックを反映させながらの実験も繰り返した。こうしたことが結果的に先駆的な「スマート住宅」だと評価された。さらにその後に業界に与えた影響も評価され、マイルストーン認定に至った。

TRON電脳住宅のあゆみ

2024年のIEEEマイルストーン認定では、TRON電脳住宅のその取り組みとそれに続き建てられた建築群が、業界に大きく貢献したことが評価された。本稿では、初代TRON電脳住宅とその後のあゆみを振り返る。

1989年 TRON電脳住宅

1989年12月に東京・六本木に竣工したTRON電脳住宅(1990年4月より公開)は、初めてHFDSの考え方に基づいて具体化された建築物である。TRON電脳住宅では住宅を構成する多数の部品の中にコンピュータ、センサー、アクチュエータが入りインテリジェント化され、それらが相互にネットワークで結ばれている。コンピュータが内蔵されることにより外界の状況に適した知的な対応を行える「もの」となるため、TRONプロジェクトではこのような部品をインテリジェントオブジェクトとよんでいる。インテリジェントオブジェクトがネットワーク化されることにより、さまざまな協調動作が可能となる。

TRON電脳住宅では、住宅を構成するあらゆるシステム──キッチン、トイレ、バスなどにコンピュータが組み込まれインテリジェント化され、それらがネットワークで結ばれ連携動作することにより住人に利便性を提供した。

2004年 トヨタ夢の住宅PAPI

トヨタ側から車開発で培った先端技術を住宅分野に活かしたいというオファーがあり、2005 年の万博「愛・地球博」(愛知県長久手市)での披露に向けて東京大学坂村研究室とトヨタの共同研究が始まった。そして、2004 年に完成したのが未来住宅「トヨタ夢の住宅PAPI」である。

インターネットをはじめとしたICT技術がふんだんに使われ、スマートフォンの先駆けになるような端末――ユビキタス・コミュニケータ(UC)も坂村研究室とYRPユビキタス・ネットワーキング研究所で開発。タッチパネルをとおしていつでもどこでも住宅の状況を知ったり制御したりできるようにしたネット端末も用意した。

ハイブリッド自動車から住宅に電力を供給するアイデア――非常時には車が発電機となり住宅に電力供給するアイデアもここで試されたのが最初である。

2010年 台湾u-home

未来住宅のショールームとして2010年に台湾に建築されたのが東京大学坂村研究室と台湾土地開発の共同プロジェクト「u-home」である。u-homeの狙いは、最新のユビキタスコンピューティング技術を駆使した快適性とエコロジーを追求した住宅である。

u-homeには場所を示すucodeを発するマーカーと、人を検知するセンサーがあらゆるところに配置されている。センシングした情報を使い、現在の状況に最適な制御を行っていく。

2014年 東京大学 ダイワユビキタス学術研究館

2014年5月に組込みのオープン化というコンセプトの研究のためのプラットフォームとして東京大学に作られたのが、ダイワユビキタス学術研究館である。

建物自身がTRONの技術を結集したインテリジェントビルディングで、主要な設備機器や環境制御機器はネットワークにつながれ、オープンなAPIで情報読み取りと制御指示が可能な「プログラマブル建築」となっている。音声認識で設備機器を制御したり、室内カメラの画像認識よりジェスチャーで制御したり――さまざまな技術をすぐに実際の居住環境で試せるようにし、ユビキタス研究のための大きな力となった。

2017年 INIAD HUB-1

2017年に創設されたINIAD(東洋大学情報連携学部)のキャンパス「INIAD HUB-1」は、総床面積19,000㎡のビルの中に約5,000個のIoTデバイスが設置された、最先端のIoTビルディングである。

INIAD HUB-1は環境自体がすべてIoTの教材になっている。センサー、照明、空調、ロッカー、エレベーターなど、さまざまな設備や機器をネットワークに接続しAPIを通じて操作できる。それらがキャンパスの状況にあわせて協調動作することで、人々に最適な環境を与え、使用エネルギーの最適化を図る未来のキャンパスを実現した。

2019年 Open Smart UR スタートアップモデル住戸

INIAD cHUB(東洋大学情報連携学 学術実業連携機構)と独立行政法人都市再生機構(UR都市機構)は、「HaaS」(Housing as a Service)という新たな発想のもと、IoTやAIなどの情報技術を活用した魅力的で安心な生活環境である「Open Smart UR」の実現に向けた検討を重ねてきた。

2019年6月、赤羽台団地において、未来の住まい方を提示し、そのコンセプトを検証するための「Open Smart UR スタートアップモデル」住戸を公開した。歴史的建造物として残されたスターハウスの中に作ったコンセプトルームは、44㎡の和室をワンルームに改造して、44個のセンサーやコンピュータを入れて、さまざまな環境変化を計測できる生活空間をデザインした。

2022年 Open Smart UR 生活モニタリング住戸

2022年10月、登録有形文化財として保存された旧赤羽台団地の板状住宅をリノベーションした「生活モニタリング住戸」が完成した。

「長く過ごせる住宅」「変われる住宅」をコンセプトに、わずか39㎡の室内を有効に使うためにスマート置き配スペースや可動式のロボット家具を実装している。住戸から出てくるさまざまなビッグデータを収集して、住宅を最適設計するための検討データを取得するため、100個以上のセンサー群を設置。住んでいる人たちがどういう動きをしているのか、住環境での生活モニタリングを行う。同時に測定データの相関による各種センサーの機能検証、適切なミニマムセンサーセットや最適配置の検討も行っている。

2023年 IoT+AI Smart Housing

「サステナブランシェ本行徳」は、もともとは企業寮として建設された建物を長谷工コーポレーションが取得、リノベーションしたものだ。総戸数36戸のうち13戸を実験住戸として位置づけており、「GREEN RENOVATION」を謳って最先端のAIやIoT機器を導入し、センサーから各種データを取得することで技術開発・研究に活かしている。

その実験住戸の一つが、INIAD cHUBと長谷工の共同プロジェクト「IoT+AI Smart Housing」だ。住戸内の設備をIoT化することですべてがAPI制御可能な環境を構築し、各種センサーからデータを取得。「AIが生活をアシストする」というコンセプトのもとでモデル住戸を建設した。

特集2 EdgeTech+ West 2024

基調講演 生成系AIが革新する組込みシステム開発の未来

一般社団法人 組込みシステム技術協会が主催するEdgeTech+ West 2024が2024年7月11日、12日の2日間にかけてグランフロント大阪コングレコンベンションセンターで開催された。7月11日には坂村健 東京大学名誉教授が「生成系AIが革新する組込みシステム開発の未来」と題して基調講演を行った。

TRONプロジェクトでは「AI+IoT」の可能性に注目し、次世代通信インフラIOWNとの連携やAIを活用した組込みシステム開発の研究に取り組んでいる。AIを組込みシステム開発に活用する四つのプロジェクトを進めている。それはコード生成への直接利用、ドキュメンテーションなど開発付随業務の効率化、システムの可用性向上、UX向上などシステムの機能向上だ。たとえば、システムの可用性向上ではμITRON4.0からμT-Kernel 3.0への移植支援を行っている。

INIAD cHUBで「TRON AIコーディングアシスタント」を開発し、μT-Kernel 3.0の仕様やサンプルコードを活用した効率的なコーディングを可能にした。イベントフラグを使用したプログラミング、回路図に基づくLED点滅プログラム、μITRON4.0からμT-Kernel 3.0への変換、異なるAPIの変換など、具体的な活用例がある。

生成AIのマルチモーダル化も進展している。Vision-Language-Action(VLA)モデルを用いたロボット開発が進んでおり、見たことのない状況でも内容を把握し、適切に対応できる「汎化性能」を持つようになってきた。将来的には人間的な配慮のできる介助ロボットの実現も可能かもしれない。

AIと人間の根本的な違いにも注目すべきだ。人間が生存と遺伝子を残すことを基本目的として進化してきたのに対し、AIは言語から始まり、現実世界への作用へと逆方向に「進化」している。

2024年 公共交通オープンデータの最新状況

~公共交通オープンデータ協議会2024年度総会~

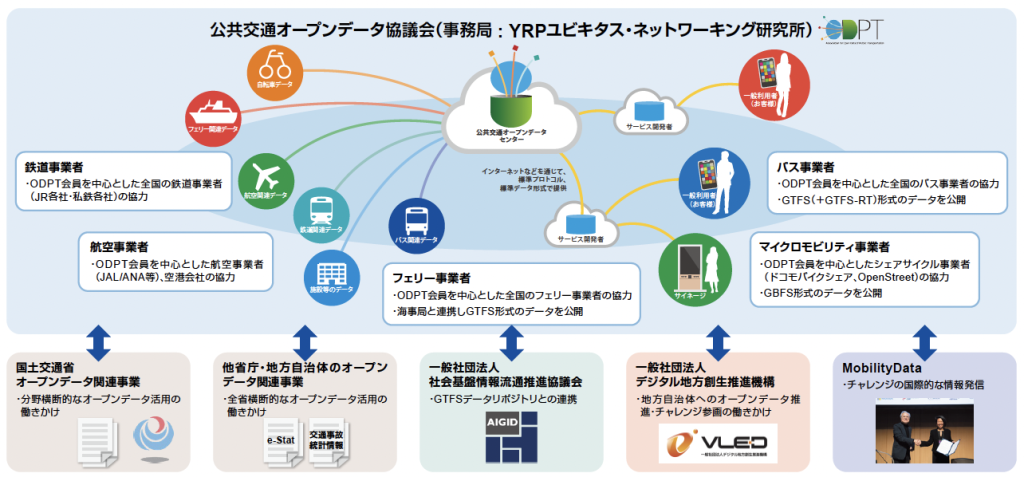

公共交通オープンデータ協議会(以下、ODPT)は2015年9月に首都圏の公共交通事業者とICT関連事業者など30団体でスタートし、世界一複雑ともいわれる東京の公共交通を誰もが乗りこなせることを目指して、公共交通データのオープンデータ化を推進してきた。その理念に賛同した全国の公共交通事業者や企業が続々と参画し、2024年7月末現在は130組織に支えられて活動している。2024年7月16日にODPTの2024年度総会が開催された。

2023年度の事業概要として、公共交通オープンデータセンター(ODPTセンター)では2024年7月現在、75組織による196件のデータセットを提供し、これらのデータがGoogle マップや主要な国内乗換案内サービスのほか、デジタルサイネージなどで活用されていることが紹介された。さらに、交通事業者を対象とした会員ポータル(ODPT会員ポータル)の運用と機能拡張、MobilityDataとの戦略的パートナーシップに関する覚書(MoU)の更新、ODPTと国土交通省の共催による「公共交通オープンデータチャレンジ2024 – powered by Project LINKS -」企画といった各事業について活動成果が報告された。

2024年度は、ODPTセンターの運営、データプラットフォームの整備、今回で5回目のチャレンジとなる「公共交通オープンデータチャレンジ2024 – powered by Project LINKS -」の開催概要と目的、2024 TRON Symposium(TRONSHOW)やMobilityDataが主催するイベントでの広報・普及活動といった活動を中心に、ODPTの活動をよりいっそう充実させていくことが示された。

TIVAC Information:IoT機器へのサイバー脅威を分析する

2023年2月に、US-CERT(United States Computer Emergency Readiness Team)とICS-CERTICSCERT(Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team)の両組織はCISA(Cybersecurity and Infrastructure Security Agency)に統合された。この統合は、複数組織を一つの傘下に置くことにより効率的な運営を図るといった一般的な理由以外に、「サイバーセキュリティ脅威に対するより一貫性のある対応を可能にする」「両分野の知見を統合することでより包括的な分析と対応を可能する」といった理由があげられる。つまり、IoT機器の問題が一般的なインターネット接続デバイスの問題と重複する傾向が増えているということだ。

CISAでは、「Cybersecurity Alerts & Advisories」というページに、サイバーセキュリティに関するAlert(アラート、警告)、Advisory(勧告、助言)を掲載している。Advisory Type で「ICS Advisory」、「ICS Medical Advisory」、「ICS Alert」にチェックを入れると、組込み機器、IoT機器に関するものだけを取り出すことができる。また、直近の1か月の報告はIPAのページでも確認できる。本稿では、2024年6月下旬から8月下旬にかけての約2か月間の報告を分析し、この傾向を確かめている。

6月27日から8月22日までのICSに関する報告は80件であった。内訳は「ICS Advisory」79件、「ICS Medical Advisory」1件、「ICS Alert」0件である。これらを「IoT機器特有」「一般のコンピュータと同種」「ウェブサーバー機能関連」の三つに分類した。全文はトロンフォーラム会員専用ページに掲載している。

From the Project Leader

プロジェクトリーダから

今号の特集1はIEEE マイルストーンにTRON電脳住宅が認定されたことを取り上げている。これは2023年にTRONリアルタイムOSファミリーがIEEEマイルストーンに認定されたことに続く快挙である。

今でこそインテリジェントビルディングやインテリジェントハウス、スマートハウスなどが多くの人々から認知されるようになった。AIスピーカーをはじめとしてさまざまな機能が商品化されて日常生活にも取り入れられているが、そのルーツはTRON電脳住宅にあったということをIEEEが認定したということだ。

TRON電脳住宅が作られたのは1989年で、インターネットも黎明期で一般の人が普通に使える状況ではなかった時代だが、住宅から病院までISDNの専用回線を引いて、日常の血圧や尿の状態といった診断データを病院のコンピュータへ送信する実験も行った。現在はインターネットも普及し、人々の健康志向の高まりを受けて、ネットでデータ通信を行うことによって健康管理を行うことも当たり前になってきた。しかし、当時はあまり理解を得られず、実験するのにもたいへんなコストがかかった。そうした時代に協力してくれた会員企業の皆様には、改めて感謝を申し上げたい。

今回この1989年の実験住宅が世界のインテリジェントハウスのルーツと認められたのは、多くの証拠が残っていたからだ。CNNやBBCなどで報道されたことをはじめ、ヨーロッパや米国の新聞や雑誌にたくさんの記事が掲載されていた事実がある。当然IEEEの学会誌にも研究発表を行っている。さらに、TRON電脳住宅が1990年4月に公開されると、約1年間に延べ1万人もの人々が世界中から見学に訪れたのだ。今にして思うと、世界に対して積極的に情報発信をしたことが功を奏したと言っても過言ではない。

今の日本の若い研究者たちに伝えたいことは、学会で論文を書くだけではなく、広く情報発信をしていろいろな産業界に影響を与えるような活動を積極的に行っていってほしいということだ。

もう一つの特集は、7月に大阪で開催されたEdgeTech+West 2024 の基調講演の採録だ。TRONプロジェクトでは生成AIを組込みシステムに積極的に活用していく方針を打ち出して研究開発を行っていることを紹介した。生成AIは分野を問わずあらゆる局面で大きな影響を与えているが、特に組込みシステム開発に関してどのような可能性があるのかということは、TRONプロジェクトの重点的なテーマとなっているので、ぜひお読みいただきたいと思う。

Mediaのコーナーでも触れているが、マイクロソフトは2019年4月に商用RTOSの「ThreadX」を買収して「Azure RTOS」として提供していたが、2023年11月に欧州の非営利オープンソース組織であるEclipse Foundationにすべてを寄贈し、今ではオープンソースの「Eclipse ThreadX」に生まれ変わっている。日本ではあまり話題になっていないようだが、RTOSの業界では非常に重要なニュースである。マイクロソフトが撤退するにあたってその遺産をきちんとオープンソースの財団に提供したことにも大きな意味があるが、実はそれ以上に重要なことがある。それは、マイクロソフトに限らずIT大手の各社がIoTに可能性を見出し、RTOSの分野に参入しようとして買収したり自力で開発したりしていたが、結局そのコストに対して収益が結びつかなかったということだ。

なぜTRONが生き延びているかというと、最初からオープンな非営利組織として、収益と無縁でやっているからだ。はっきり言ってしまえばRTOSなんて儲からないわりに複雑で面倒くさいものを、我々はよくやってきたなということだ。RTOSは使われる個数が多いので、ロイヤリティを払うことになれば、仮に1個1円にしても何千億円にもなってしまう。そんなものを払いたくないと思うのは当然で、TRONは最初から無償で、しかもオープンソースでずっとやってきた。こうして40年間やってきて、IEEEマイルストーンとして成果を歴史に残すことができた今、私のこの考えは正しかったのだと実感している。

坂村 健

編集後記

最近、盲目のピアニスト辻井伸行さんの演奏を生で聴く機会に恵まれた。曲目はベートーヴェンのピアノ協奏曲第5番《皇帝》で、オーケストラとの共演で40分にもわたる大作だ。盲目の方なので当然譜面も見ずに弾いているのだが、その演奏が本当にすばらしかった。

AIにやらせれば、ミスなく楽譜どおりに弾かせることも、時には「感情的に」弾かせることも簡単にできるのだろうが、「人間が感動する」ということはいったいどういうことなのか――辻井さんの演奏を聴いてますます考えるようになった。

以前も話題にしたが、将棋の藤井聡太さんが日頃の研究にAIを活用しつつも、最後は人間としての力で戦って勝っていることに多くの人が感銘する。AIにその欲求があるかどうかは関係なく、勝負事になると多くの場合AIが勝ってしまうのはもう仕方のないことだろう。しかし、人間が感動するのは、どのようなプロセスでその曲のフレーズがそのように弾かれることになったのか、どのようにしてその一手を考え抜いて勝利を手繰り寄せたのか――そうした辻井さんや藤井さんの人間としての物語(ナラティブ)が、私たちの心に強く働きかけてくるからなのだろう。

欧米ではAIが普及する何年も前から「AIと人間は何が違うのか」「感動するとはどういうことか」という議論はずいぶん行われていたが、ようやく日本でもそうした議論が起こるようになってきた。今このAIの時代に、AIと人間の違い、その人間とはいったい何なのか、ということに対して考える人が増えることを期待している。

坂村 健