TRONWARE Vol.195

ISBN 978-4-89362-361-4

A4変型判 並製/PDF版電子書籍(PDF版)

2022年6月15日 発売

特集1:INIAD 特別講義 メタバースの中の建築

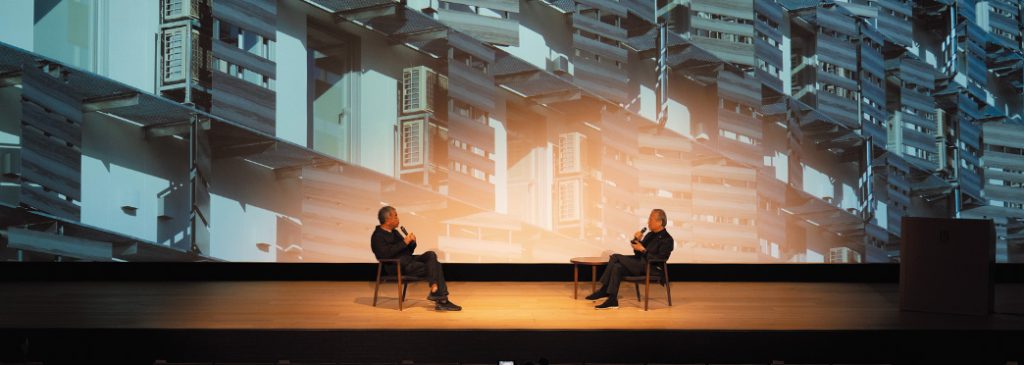

坂村健教授が学部長を務めるINIAD(東洋大学情報連携学部)では、2022年3月29日に建築家の隈研吾氏(INIAD 情報連携学研究科 特任教授)と連携した特別講義を、INIADホールで開催した。本講義はオンラインでも配信された。

コロナ禍でリモートワークが普及し、現実空間の建築の在り方が見直されつつある今、仮想空間の建築にも注目が集まっている。電脳建築家として1997年に「バーチャルアーキテクチャー展」を企画し、自身も時代の先駆けとなる未来の住宅を多数デザインしてきた坂村健教授と、日本におけるコンピューティショナルデザインの第一人者である隈研吾氏が、無限の可能性を秘めるメタバースの中の建築についておおいに語った。

はじめに坂村教授が、「メタバース」の概念や定義について解説し、バーチャルな空間でも身体性の居場所として建築が必要とされていると述べた。そして1997年に坂村教授が企画し東京大学の総合研究博物館で開催した「バーチャルアーキテクチャー展」を例にあげ、現実空間では実現不可能な建築もメタバースでは実現可能となると説き、建築の多様化に期待を寄せた。

続いて隈氏が、コンピュータにより建築デザインの変革が起きた経緯として、1986年にコロンビア大学で「ペーパーレス・スタジオ」が始まったことがきっかけだと説明した。さらに隈氏がデジタル技術を駆使してデザインした数々のプロジェクトが紹介された。

坂村教授と隈氏の対談では、両者の講義や受講者からの質疑をふまえ、バーチャルな空間での建築の可能性について幅広い議論が行われた。

特集2:TRONプロジェクト 2022年の最新状況

トロンフォーラムの第3回総会は例年3月に開催されるが、新型コロナウイルス感染症対策の影響により、昨年に続き2021年度第3回総会も会員向けのオンライン配信によって2022年3月10日に開催された。会長講演では、プロジェクトリーダーである坂村健教授が、2021年度にTRONプロジェクトが携わったさまざまな取り組みや各WGの活動について振り返った。

Open Smart UR研究会では、2021年度に連携の在り方やサービスプラットフォームの検討を行い、INIAD内には連携実証用のテストルームを構築した。2022年度は赤羽台団地内に居住可能なモデル住戸を4戸設置し、内覧会を経て居住実験を実施する予定である。

公共交通オープンデータ協議会(ODPT)は、計4回開催された東京公共交通オープンデータチャレンジの成果を、公共交通事業者とデータ利用者を結ぶデータ連携プラットフォームである「公共交通オープンデータセンター(ODPTセンター)」に引き継いでいく。

また、トロンフォーラムではμT-Kernel 3.0のソースコードや開発環境コレクション、BSP(Board Support Package)をGitHub上で公開しているが、2022年度はμT-Kernel 3.0以外のTRON系OSの情報もすべてGitHub上で公開できるように準備を進めている。

2021年もコロナ禍ではあったが、TRON Symposium(TRONSHOW)とTRONイネーブルウェアシンポジウム(TEPS)という二つのシンポジウムと展示会を無事リアルとオンラインのハイブリッドで開催することができた。2022 TRON Symposiumも2022年12月7日から9日までの日程で開催が決定している。

2022年度は組込みコンピュータだけではなく、その周辺に関わるいろいろな活動もさらに活発化させようと考えている。コロナ禍も3年目に入り経済的な影響も懸念されるが、TRONプロジェクトは幅広く活動を続けていく。

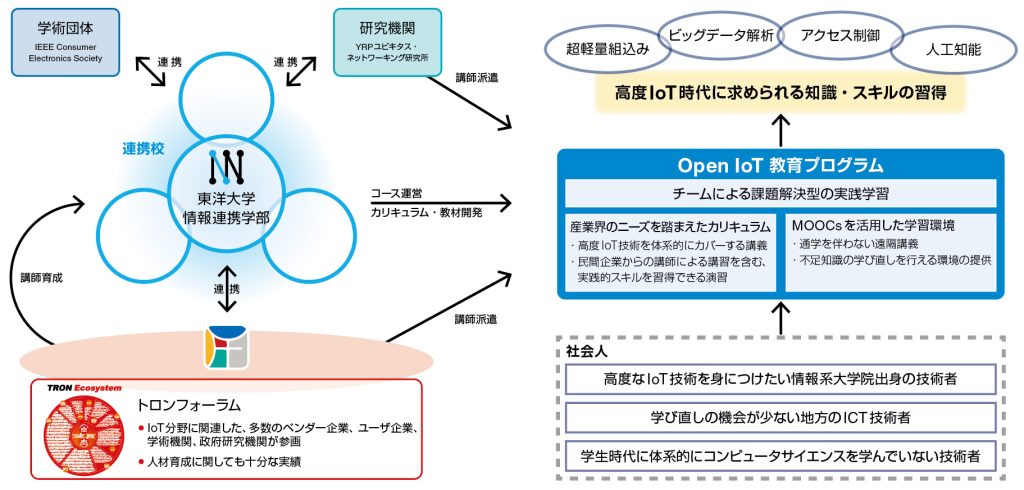

2022年度 Open IoT教育プログラム

~最先端のIoT技術を身につけたい社会人のためのリカレント教育~

2017年春に開設されたINIAD(東洋大学情報連携学部)は、IoT時代に求められる人材を育成するための情報系学部である。開設当初より、大学生の教育と並行して、社会人のリカレント教育にも力を入れてきた。「Open IoT教育プログラム」もその一環で、2017年に文部科学省の「成長分野を支える情報技術人材の育成拠点の形成」(enPiT-Pro)に採択され、2018年度から実際にプログラムを開始している。2022年度も7月からの開講を予定して、受講生を募集している(2022年6月10日締切)。

本プログラムはINIADの反転型教育のノウハウを積極的に取り入れ、オンライン教材を活用したオンデマンド講義と集中講義を組み合わせたカリキュラムとなっている。定期的な通学が難しい社会人の方でも、自宅を含む遠隔地からオンラインで受講可能であり、さらに自宅での学習を効率的に進めるために、開発環境であるIoT-Engineの貸し出しも行っている。

7月から翌年1月までの約半年間開講し、計141時間の科目をすべて受講修了すると、学校教育法に基づく履修証明書が交付される。構成としては、大きく「IoT専門科目」、「IoT演習科目」、「情報連携実践科目」の3種類に分類される。IoT専門科目とIoT演習科目は、共通の必修科目と選択科目を組みあわせて受講する。

受講料は400,000円(税込み)だが、文部科学省職業実践力育成プログラム(BP)および厚生労働省専門実践教育訓練講座に指定されているため、一定の条件を満たした場合、国の助成を受けることができる。

- 2022年度 Open IoT教育プログラム

https://enpit.iniad.org/

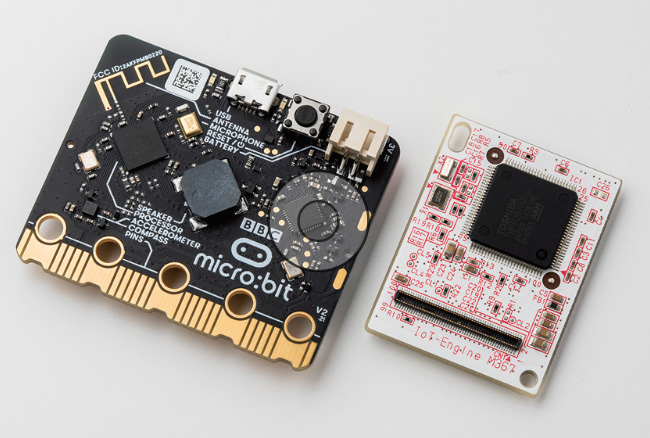

新連載:micro:bitでμT-Kernel 3.0を動かそう

第1回 micro:bitの概要

トロンフォーラムから公開した最新リアルタイムOSであるμT-Kernel 3.0は、バージョンアップを繰り返しつつ、対応するCPUやボードを増やしている。この活動の一環として、小学生向きのプログラミング教育などに使われているBBC micro:bit(以下「micro:bit」)にもμT-Kernel 3.0の移植作業を進めることとした。連載第1回では、まずmicro:bitの概要について説明する。

micro:bitは、BBC(英国放送協会、British Broadcasting Corporation)が中心となって開発した小型の教育用ボードコンピュータである。micro:bitはケースの無い基板むき出しのボードだが、子供が乱暴に扱っても壊れにくく危険がないように、とがった突起物などは最小限に抑えた構造になっている。また、デザイン的にもカラフルであり、一般的な評価ボードとは見かけの印象がやや異なる。大きさは幅51.6mm×高さ42.0mmで、IoT-Engine(幅30mm×高さ37mm)の2倍程度だ。安価な教育用ボードであるにもかかわらず、豊富な周辺デバイスを搭載しており、電子工作やさらなるハードウェア拡張のためのエッジコネクタ端子も教育用に配慮された仕様になっている。

micro:bitはハードウェアとの連携が重要な組込み系、IoTエッジノード系のコンピュータであり、この点からもμT-Kernel 3.0の実行対象ボードに適していると言えるだろう。

TIVAC Information:組込み分野に関わる脆弱性のリスト

米国の政府機関であるCISA(Cybersecurity & Infrastructure Security Agency)が公開する、悪用されている既知の脆弱性のリストの中に「組込み分野」に関係する問題がどれだけあるのかを探ってみた。何を「組込み分野」と判断するかの基準はかなり曖昧だが、659あるエントリ(2022年5月9日時点)のうち177、すなわち約4分の1のエントリが組込みに関係していると思われる。

なお、これはリストされているCVEのついた問題の数であり、影響した機器の数ではない。リストにもあるMicrosoftのデスクトップ、サーバーのバグのほうが実際に影響したコンピュータの数では多いかもしれない。一方でTCP/IPスタック問題では100万どころか1億近い組込み機器に影響があったかもしれないが、CISAは影響範囲を把握していない。

また、リストでは製品の名前を出して列挙している。これは、多くの機器で使われており、攻撃の価値があると思われて悪用されている実例があるという意味だと理解されたい。脆弱性があって悪用されている機器は他にも多数あるだろうが、広く使われていないので公的な報告がなくて、CISAが知らないだけという可能性が高いことにも留意されたい。

詳細はトロンフォーラム会員向けのTIVACニュースレターで詳しく説明する予定だ。組込みのセキュリティ対策に興味をお持ちの方は、ぜひトロンフォーラムに入会して情報収集に役立てていただきたい。

From the Project Leader

プロジェクトリーダから

最初のコンピュータを1949年のEDVACだと位置づければ、コンピュータが誕生してからすでに70年ぐらいの年月が経っているが、そのコンピュータの基本構造はいまだフォン・ノイマン型のEDVACの延長線上にあり、ドラマチックに大きな変貌を遂げているわけではない。

「ムーアの法則」という経験則から、従来の半導体技術をベースにした現在のコンピュータの実装技術は限界に来ているといわれている。人類の要求をさらに満たすためにはアーキテクチャ上の工夫が必要だということで、今やスマートフォンの中に入っているコンピュータですらマルチコア――三人寄れば文殊の知恵ではないが、要するに1個のコンピュータの性能の限界を打破するために、並列処理で複数個のコンピュータが実装されるようになってきている。ところが一方で、最近はノイマン型とは違うニューロコンピュータや量子コンピュータ――こういうものを十把一絡げで非ノイマン型と呼んでいるわけだが――こうしたテクノロジーに関しても少し芽が見え始めている。

ところで最近の傾向として、コンピュータを単独で使うのではなく、ネット構造の中でそれぞれのコンピュータをネット環境の一部として考えることは、インターネットの進展とともに常識的になってきている。しかし、このネットワークに関しても、いわゆる今までのデジタルテクノロジーには限界が見えていることも事実である。光ファイバーは電線から脱却するという新しい技術であったが、そういう光ファイバーを使ったとしても、結局基幹線のところだけが光ファイバーでほかは違うとなると、光デジタル変換のようなものも必要となってくる。

そこで今注目されているのが、NTTが中心となって進めているIOWN(アイオン:Innovative Optical and Wireless Network)だ。IOWNはオールフォトニクスネットワーク――すべてにフォトニクス(光)ベースの技術を導入し低消費電力、高品質・大容量、低遅延の伝送の実現を目指す画期的な技術で、現在の技術とはスピードも効率も桁が違う。「今よりも100倍速い」ということも不可能ではないオールフォトニクスが目前となれば、今よりも画期的にスピードが速い回線をいったい何に使うのかということが話題になってくる。こういう文脈から考えると、その中の重要な応用の一つに位置づけられるのがメタバース的なものではないかと思っている。現在は、スマートフォンのようなあくまでも2次元の平面な画面上に人間とのインターフェースを実現しているに過ぎない。それが、近年世界中が研究開発に熱中しているスマートグラスのような新しい形態の機器が安価に手に入るようになれば、真のメタバースの世界が広がるだろう。

本号の特集であるINIAD提供の「メタバースの中の建築」は、そういうメタバース的な世界が実現可能になったときにどういうことができるのかを考える際の一助となるだろうということで企画された特別講義である。ぜひお楽しみいただければと思う。

坂村 健

編集後記特別編

軍のトランスフォーメーション

DXは軍にも

現在さまざまな分野で「DX」という言葉がよく聞かれる。DXは「デジタル・トランスフォーメーション」──最新のデジタル技術を前提として、根本から「やり方」を再編していくという世界的な動きだ。ビジネスから行政、医療、教育まで──文字どおり社会活動のすべての分野でDXが可能であり、また求められている。

一般には、DXという言葉は2004年にUIデザインの研究者のスウェーデンのエリック・ストルターマン教授が使ったのがはじめとされる。しかしそのDXが言われるようになる3年も前から、今で言うDXを実質的に始めた組織がある。

負けが許されず常に世界最先端であることを求められる組織──米軍だ。2001年に発表された国防計画見直しで国防長官府戦力変革局が創設され、「米軍トランスフォーメーション」が開始された。2003年には全体計画が発表されたが「軍事力を工業化時代から情報化時代へと移行させネットワーク中心の戦いを実現する」まさに今で言うDXが目標とされている。

軍のDXが何をもたらすかを如実に示したのが、今回のロシア・ウクライナ戦争だ。正規軍同士という意味では第二次世界大戦後はじめてとも言える今回の正規戦だが、開戦初頭には物量にまさるロシア軍が数週間で勝利を収めると言われていた。それが、今やウクライナ軍が押し戻す勢いになっている。多くの人が意外と思ったその状況を生んだ一つの要因がウクライナ軍のDXだ。

ウクライナのDXの力

実はウクライナはエストニアと並ぶ東欧のIT強国。オープンソースで有名なGitLabや英作文支援のGrammarlyなど評価額が1兆円を超えるようなスタートアップ企業が2社もある(ちなみに日本にはゼロ)。GIS(地理情報システム)の技術者も豊富で、その分野ではシリコンバレーからウクライナへ発注するほどだった。

2014年にロシアのハイブリッド戦によりクリミア侵攻を許した苦い経験から、軍もDXに積極的。世界最大のお役所でもある米軍などよりその進展は早かった。今、欧米から送られる装備の助けが大きいのも事実だが、与えられた装備を柔軟に組み込み、優れた統合指揮で戦況を有利に進めているのはウクライナ自身のDXの力だ。

集中から分散へ

最近、軍事関係者のツイッターで話題になったのが、ウクライナのGIS利用の攻撃支援システム。砲撃要請から発射までの時間を20分から30秒に短縮した分散型ソフトウェア環境と言われている。米軍でも当然、同様の戦術火器管制システム(TACFIRE)や先進野戦砲兵戦術データシステム(AFATDS)は持っているが、同士討ちを防ぐための確認と交戦規則や付随的損害の精査のために、通常は要請から発射まで数十分かかるという。

ウクライナのシステムは現場からタブレットでUberのようにその時その場で最も近い榴弾砲、迫撃砲、ロケットランチャー、攻撃ドローンなどにターゲットを割り当て、広い範囲に分散した種類の異なる砲から同じ目標に同時着弾させられるという。また砲撃前のターゲット確認も、砲撃後の着弾観測にも、民生ドローン、スマートフォン、レンジファインダー、商用衛星画像からの多様なデータを統合して利用できる。

すべて自前の装備で完結する前提の米軍のシステムより、むしろ軍用だけでなく民生まで含め、観測手段から攻撃手段まで、その時その場で手に入るマルチプロファイルの多様な手段を、柔軟に取り込んで統合利用できるというのが、貧者の軍隊としてのウクライナのシステムの大きな特徴と言えるだろう。それが、旧ソ連の兵器と五月雨式に各国から供給される多様な装備が混在する状況で大きく役に立っている。

このような分散攻撃に対しては、砲撃陣地からの集中砲撃を前提とするロシア軍の対砲撃レーダーはうまく対応できず、陣地を組まず分散しすばやく離脱するウクライナ軍に効果的な反撃ができないことになる。最近、米軍から精密誘導砲弾を使える最新の榴弾砲が供与されたが、それも組み込んだのだろう。その結果は早速ロシアの渡河作戦への大打撃として現れている。

星に願いを

実は2014年には、ロシア軍は開戦初頭から通信遮断を行いウクライナ軍の反撃を抑え込んだ。今回も同様に軍用ネットワークへの妨害を行い、ウクライナ軍のDXも危機に陥った。DXは高度なネットワークが維持されていることが大前提だからだ。

状況を変えたのがイーロン・マスク氏率いるSpaceX社のStarlink。衛星コンステレーションという数千個の小型衛星が低軌道で相互ネットワークして、地上からは直径数十センチ程度の小さなディッシュアンテナで高速インターネットに直接アクセスできる民生通信サービスだ。ウクライナのデジタル大臣からのツイッターにイーロン・マスク氏が直接答え、わずか10時間半でウクライナエリアでのサービスを可能にし、5千台の通信セットを送り込んだ。

既存の軍用ネットワークの妨害に長けたロシア軍も、この軍用より優れた民生ネットワークの登場は予期していなかったのだろう。タイトビームで直上に向けた通信は旧来の方法では妨害できず、発信の位置も簡単にわからない。その後の通信もインターネット経由で行われるので追跡は難しい。

そこでロシア軍はインターネット空間からStarlinkをハッキング攻撃し一瞬遮断に成功したが、SpaceXの技術者がプログラムを書き換えて速攻で無効化したという。米軍の高官もこのスピードに感銘し「私たちは、このような機敏さを持つ必要がある」と言っているくらいだ。

熾烈な包囲攻撃を受けていたマウリポリの製鉄所とテレビ会議で結び取材できていたのもStarlinkのおかげだ。地上通信網が壊滅した地域では携帯電話も使えなくなるが、Starlinkにより携帯電話網につなぐ機器もあり、それを設置すれば携帯電話が利用可能になる。戦地の惨状を一般の人がアップして、世界からの共感をウクライナが得られているのもこのおかげだ。2014年にハイブリッド戦争で勝利したロシアが、今回インターネット空間でウクライナに圧倒されている。これはStarlinkというロシアが遮断できない通信ネットワークのおかげと言っても過言ではない。

そしてStarlinkによりウクライナ軍のDXが真価を発揮できたことが、現実の戦場でもゲームルールを大きく変えた。遮断できない通信ネットワークさえあれば、砲の集中運用のような旧来型ドクトリンの強大なロシア軍を、多数の分散した小単位が連携して押し戻せる──それがDXの力だ。軍事だけでなく防災・減災でも、文字どおりすべての分野でDXは有効。少子高齢化の日本にとっても、あらゆる分野の社会活動のDXが、今や希望の星なのである。

セレンディピティが足りない

イノベーションの鍵は多様性

つい最近、東北大学の今年度採用情報が発表され、ネットの中で──主に理系研究者の間で話題になった。「工学系研究科教授(女性)5名」というものだ。工学系の教授クラスを一度に5名採用というのは、研究ポストがなくて困っている──特に若手の理系研究者にとって、将来に希望の持てるニュース。しかし同時に書かれた(女性)に多くの若手研究者がショックを受けている。

イノベーションの鍵は「セレンディピティ(幸運な出会い)」と言われる。これは、同質の人が集まっても予定調和にしかならず、多様な属性の人が出会うことが新たな発想を生むという経験則だ。研究の世界も、半分が日本人なら半分が海外、半分が大学人なら半分が大学外など、できるだけ多様な人が連携できる環境が望ましい。その考え方でいけば、当然、半分が男性なら半分は女性というのが理想だ。

「教授(女性)5名」の採用が必要というのは、逆に言えばいかに現状が男性ばかりで、理想の環境にするのには強力なテコ入れが必要だと、大学として考えたということだろう。

研究力と男女均等の二律背反?

ただ、この採用に関しては、残念ながら大変だろうと予想される。理系分野は、そもそも女性研究者が少ない。そこで教授クラスを一度に5名となると、どうしても研究力以外の評価を重視した印象になる。

とはいえ理系分野で女性研究者が少ないというのは「鶏か卵か」という話で、理系の女性研究者のロールモデルが社会で確立していないから、結果として女子が理系研究者を目指さないという考え方もできる。理系女性研究者のロールモデルと期待され、一時大きく取り上げられたのが小保方さんだったのも不幸だった。

その意味で、まず「出口」のほうの女性の教授ポストを確立するところから、研究者志望の女子が増えるという「入口」側の改善を期待しようという──これは「アファーマティブ・アクション(積極的差別是正措置)」といい、米国では人種による就労・就学格差の是正策として長く行われ、たしかに効果も出している。しかし、同時に成績よりも人種などを優先した大学入試のせいで、優秀なのに大学に行けなかったというような白人男性の不満もよく聞かれる。

日本の若者にとって男女同権はすでに当然であり、それに反対する若手研究者はまずいない。しかし、今回のことでモヤモヤしているという声はネットの中に多い。

何より、日本の理系の研究力の低下は顕著であり、Top10%論文数で見ると、この20年間で4位から10位。世界競争力ランキングで30年前は1位だったのが、いまや31位だ。国内に資源のない日本にとって、科学技術でプレゼンスを持つことは、世界で生き残るための欠かせない手段だ。

その状況で、研究力を最優先にしない教授選考を強行するのかという二律背反がそのモヤモヤの背景にある。

セレンディピティが足りない

とはいえ、これが二律背反になるということ自体が、日本の研究行政の失敗によるものだ。日本では、研究力向上と研究環境のセレンディピティを両立できない状況──科学技術の「選択と集中」という錦の御旗で、年々減らされるポストと予算を、皆が研究そっちのけで奪い合わざるをえない状態が「競争的研究資金」の名のもとにずっと続いている。

多様性は男女だけではない。研究分野の多様性も重要だ。自分と違う研究分野の人と連携して画期的なアイデアが出るということも、重要なセレンディピティ。iPS細胞とAIと量子コンピュータだけではない。他の研究分野との出会いで画期的なアイデアが生まれるセレンディピティもある。

以前のこのコラムでも書いたが、AIのブレイクスルーにつながったトロント大のヒントン教授らの研究はCIFAR(カナダ先端研究機構)の薄く広くの研究資金が助けたという。日本の科研費は若手にとって狭き門だが、CIFARの支援は巨額とはいえないが、若手でも少し良いという程度の研究で通る。それが設立以来18人のノーベル賞受賞につながった。

広い裾野がなければ、高い山の頂点は生まれない。研究者の広い裾野を維持するために、若手研究者に向けた「薄く広く」の研究資金行政を、ぜひお願いしたい。

坂村 健