TRONWARE Vol.215

ISBN 978-4-89362-392-8

A4変型判 並製/PDF版電子書籍(PDF版)

2025年10月15日発売

特集:地球をハックせよ──最終手段としての地球工学、その是非

世界各地で発生する異常気象や海面上昇への対策は、国際社会にとって喫緊の課題だ。近年日本でも、連日の猛暑や集中豪雨など、気候変動は私たちの日常生活に大きな影響を与える現実となっている。

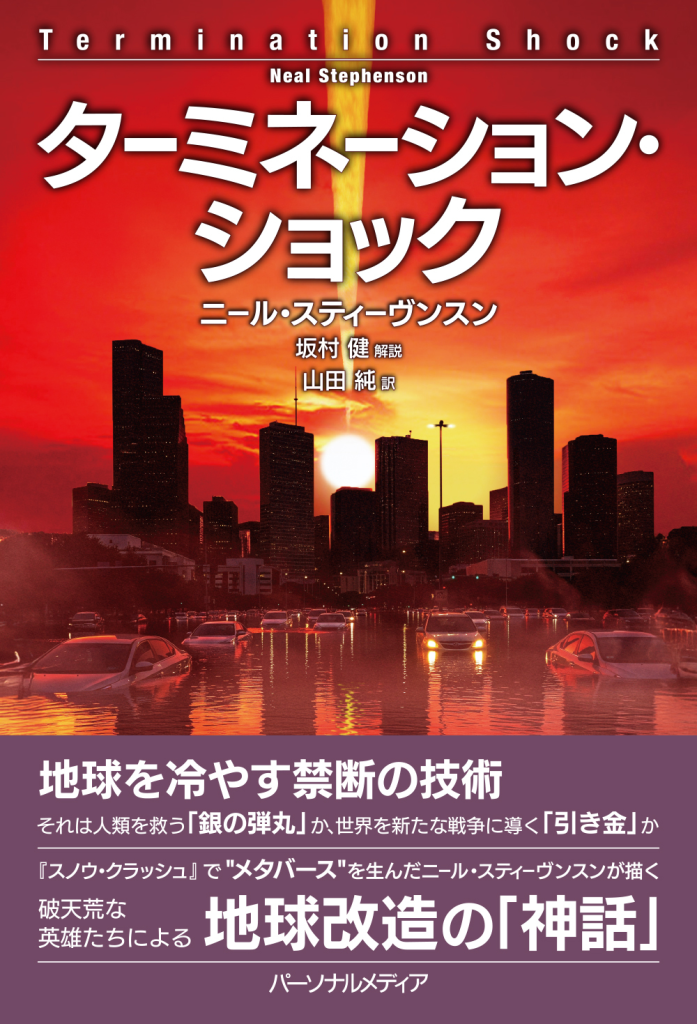

2年前の『TRONWARE VOL.202』(2023年8月刊)では、当社が刊行した『未来省 The Ministry for the Future』を題材に、気候変動の課題とリアルタイムシステムが果たす役割を特集した。そしてこのたび気候変動フィクション(Cli-Fi)のもう一つの傑作と称される『ターミネーション・ショック Termination Shock』を刊行した。

『未来省』が国際協調というアプローチを軸に解決の道筋を描いたのに対し、この『ターミネーション・ショック』は、その対極とも言えるアプローチを提示する。国際的な合意形成によらず、一部の組織や国家が地球環境に手を加える「ソーラー・ジオエンジニアリング(太陽地球工学)」という、従来とは大きく異なる直接的な介入策だ。

「地球をハックせよ」──本特集のタイトルは、『ターミネーション・ショック』が提示するこの大胆な発想に由来する。地球の気候システムという巨大な対象に、意図的に直接介入する。その行為は果たして有効な解決策となるのか、あるいは予測不能な結果を招くリスクを伴うのか。本作は、テクノロジーがもたらすメリットとリスク、そしてその社会的な是非について、重要な問いを投げかけている。

ところで、現実のTRONプロジェクトは、より軋轢が少なく現実的な社会の基盤に根差した解決策を示している。無数のIoT/組込み機器のエネルギー消費をリアルタイムOS(下位層)によって最適化し、社会全体のエネルギー効率を高めるアプローチ。また、住宅・ビルOSや公共交通オープンデータといったしくみ(上位層)を通じて、都市や交通インフラの最適化を図り、持続可能な社会基盤を構築するアプローチである。

本特集では、書籍の紹介のほか、本書の巻末解説を執筆した坂村健プロジェクトリーダーへのインタビューも掲載している。『ターミネーション・ショック』が描き出す近未来に触れることで、自らの技術をもって現実の気候変動問題にどう向き合うべきかを考える機会になればと思う。

- 『ターミネーション・ショック』特設ページ

https://www.personal-media.co.jp/book/tshock/

次世代AIエッジノードの設計思想:ProbCompで実装する「本能モデル」

一般社団法人組込みシステム技術協会が主催する「EdgeTech+ West 2025」が、2025年7月24日と25日の2日間にわたり、グランフロント大阪コングレコンベンションセンターで開催された。初日の7月24日には、坂村健東京大学名誉教授が「生成AIが創る新しいIoTの世界」と題して基調講演に登壇した。本記事は、その基調講演の内容をもとに、大幅に加筆・再構成したものである。

坂村教授は、近年のIoTエッジノードにLLM(大規模言語モデル)を搭載する動きに対し、ハードウェアリソースの増大が本来の姿から乖離させていると指摘。また、高速ネットワークを前提としたクラウド中心のアプローチについても、データ保護やオフライン時の動作保証に課題が残ると述べた。その解決策として、Probabilistic Computing(確率的コンピューティング)の理論を用いてエッジノード自身に「本能モデル」を組み込み、自律的な知性を実現する新たなアプローチを提唱。さらに、この「本能」の考え方は、現代のセキュリティ思想である「ゼロトラスト」をオフライン環境のIoT機器で実現する「セキュリティ本能」にもつながるとして、その重要性を強調した。

「光」が拓く次世代コミュニケーションの最前線に触れる 「NTT IOWNセミナー」レポート

メタバースやデジタルツインの実現のために欠かせない、大容量・低遅延・低消費電力の高品質なネットワーク構想として期待されているIOWN(アイオン:Innovative Optical and Wireless Network)。トロンフォーラムにおいてもIOWN部会を設立し、応用面の技術開発をオープンアーキテクチャという考え方で進めるために、IOWN Global Forum(IOWN GF)と連携してさまざまな活動を開始している。

このたびトロンフォーラムではNTTの協力を得て、「NTT IOWN体験セミナー」と題したセミナーを2025年8月21日に実施した。IOWNの概要や取り組みを紹介するのみならず、IOWNの大容量低遅延性をNTTの研修施設で実際に体験できる会員向けのセミナーだ。本稿ではその様子をお伝えする。

TIVAC Information:ICS Advisory

TRONWARE VOL.213で米CISA(Cybersecurity Infrastructure Security Agency)のICS Advisory(Industrial Control Systems Advisory)をJSON形式の機械可読ファイルとして公開しているディレクトリを紹介した。その後4か月間の脆弱問題の動向を把握するために当該ディレクトリを再調査したところ、7月1日以降に公開されたICS Advisoryが92件に上っていた。

2か月間で92件と増加傾向にあるのは、各企業のセキュリティチームや独立研究者の脆弱性発見活動が活発化している証でもある。実際中身を見ると、このうち53件はベンダー自身による報告であり、各社の努力が見られる。

米国の貨物列車のブレーキを遠隔操作するプロトコルの脆弱性や、ガス会社や浄水場など社会インフラシステムへのランサムウェア攻撃といった例を見ると、社会インフラを標的としたサイバー攻撃が社会全体に及ぼす影響は深刻だ。古い仕様に基づくシステムを完全に刷新することは困難であり、他の産業の制御システムにも同様の脆弱性が未発見のまま潜在している可能性がある。

ある脆弱性が公表されたという事実は、それが攻撃者の手に渡ったことを意味する。国家の後援を受けるものを含むサイバー犯罪組織が、米国の社会インフラを狙うための攻撃レパートリーに、今回の鉄道プロトコルの脆弱性を加えたと見るのが自然である。

From the Project Leader

プロジェクトリーダから

今号は、現代社会が直面する重要なテーマを複数取り上げている。SF小説『ターミネーション・ショック』が題材とするジオエンジニアリング(地球工学)については特集に譲り、本稿ではそれに続く二つの大きなテーマに焦点を当てる。

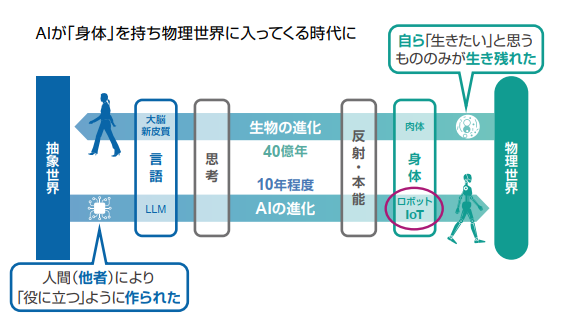

一つ目のテーマは、組込みシステムにおけるエッジノードとAIの関係である。現在、生成AIやLLM(大規模言語モデル)は大きな注目を集め、その応用範囲はあらゆる分野に及ぶと期待される。しかし、その適用においては、クラウドで完結する情報システムと、機器に組み込まれるシステムとの違いを明確に認識する必要がある。

特に、エッジノードでは、限られたハードウェア資源でリアルタイムに応答を返すことが求められる。処理が発生するたびにクラウド上のLLMに問い合わせていては、応答時間の面で要求を満たせないケースや、ネットワークが遮断された場合の対応、宇宙船やロケットのように、そもそもネットワーク接続が困難な環境も少なくない。

このような課題に対し、エッジノード側でAIの能力をいかに活用するかは、新たな挑戦といえる。今号では、生成AIとは異なるアプローチとして「確率的コンピューティング」(ProbComp)の理論を紹介する。リアルタイムOSによる組込みプログラムを人間の反射神経とすると、生成AIによる処理は大脳新皮質にあたる。人間には、大脳新皮質と反射神経の中間的な位置づけで「本能」がある。先験的な判断により生成AIより反応時間が早く、大脳旧皮質により反射神経より高度な判断を行うのが本能だ。ProbCompを用いることで、あたかも人間の本能のように、エッジノードが自律的かつすばやく判断を下すアーキテクチャが考えられる。本記事で、その詳細をご覧いただきたい。

二つ目のテーマは、クラウドとの接続を支える未来の通信基盤である。NTTが中心となり2030年の実現を目標に掲げる「IOWN(アイオン)」プロジェクトは、本誌でも継続的に取り上げてきた。この「オールフォトニクスネットワーク」構想は、まだ少し先の未来に感じられるかもしれないが、その研究開発は着実に進展している。IOWNにより、先にあげた応答時間の面で要求を満たせないケースに対しても、クラウドを利用してもローカルAIと同程度のレイテンシ(遅延)で対応できるようになる。

このたび、トロンフォーラム会員を対象に、一般に公開されている情報を超え、研究所における最先端の研究成果に触れる見学会を実施した。今号に掲載しているのは、その見学会のレポートである。本レポートをお読みいただくことで、IOWNプロジェクトが着実に未来へと進んでいることをご理解いただけることだろう。

本誌発行の頃もまだ暑い日が続いていると思われるが、今号で取り上げたテーマも、それに劣らぬ熱量を帯びている。ぜひご注目いただき、ご一読いただければ幸いである。

坂村 健

編集後記

日本経済新聞朝刊の最終面に「私の履歴書」というコーナーがある。ここに掲載された、日本人女性初の宇宙飛行士である向井千秋氏の記事を読み、深く考えさせられる点があった。

向井氏は毛利衛氏、土井隆雄氏と3名の最終候補に残り、過酷な訓練を重ねていた。しかし、スペースシャトルの大事故が発生し、計画の先行きが不透明となった。日本の感覚では、このような大事故が起こればプロジェクトは中止になり、責任問題の追及に終始し、再開の目処は立たなくなるだろう。

ところが、米国では世論が異なった。責任追及よりも、この事故を教訓として宇宙開発を一日も早く再開し、前に進めるべきだという雰囲気が大勢を占めたのである。向井氏は、この姿勢こそがイノベーションを成し遂げるために不可欠な考え方だと感じたと記している。私もまったく同感であり、現在の日本の風土がイノベーション向きではないと言われる一因がここにあると考える。

一方で、日本のやり方がすべて劣っているわけではない。その好例が新幹線である。新幹線は「事故を限りなく起こさない」という思想に基づき、米国的な開発手法とは対照的に、非常に長い時間をかけて開発された。結果として、世界に類を見ない高い安全性と信頼性を誇るシステムを構築し、IEEEマイルストーンにも認定された。これもまた、アプローチは違えど偉大なイノベーションの一つの形である。

この二つの事例が示唆するのは、両者の長所を組み合わせるという視点である。まず米国的な発想でイノベーティブなきっかけを作り、それを社会実装する段階で、日本の緻密さや安全性を徹底的に追求する考え方を導入する。このようなハイブリッドなアプローチを取れば、これまでになかった大きな可能性が開けるのではないか。

もし日本がスペースシャトルを開発・運用していたら、新幹線のような極めて安全性の高いものが出来上がっていたかもしれない。もちろんこれは仮定の話だが、そうした想像を巡らせることに、未来へのヒントが隠されているように思うのである。

坂村 健